GENÈVE/NEW YORK – Au début de l’année 2020, le monde découvrait un ennemi invisible et redoutable : le SARS-CoV-2. Alors que les pays se confinaient les uns après les autres et que les hôpitaux étaient submergés, l’humanité plaçait son espoir dans la science. La question n’était pas de savoir si un vaccin était possible, mais à quelle vitesse il pourrait être développé. Traditionnellement, la mise au point d’un vaccin prend une décennie. Cette fois, le monde n’avait pas ce luxe.

L’effort qui s’est engagé a été monumental, mobilisant des laboratoires, des universités, des entreprises pharmaceutiques et des gouvernements du monde entier. Des milliards de dollars ont été investis dans le cadre d’opérations comme l’« Operation Warp Speed » aux États-Unis, avec un objectif clair : compresser le temps sans compromettre la sécurité.

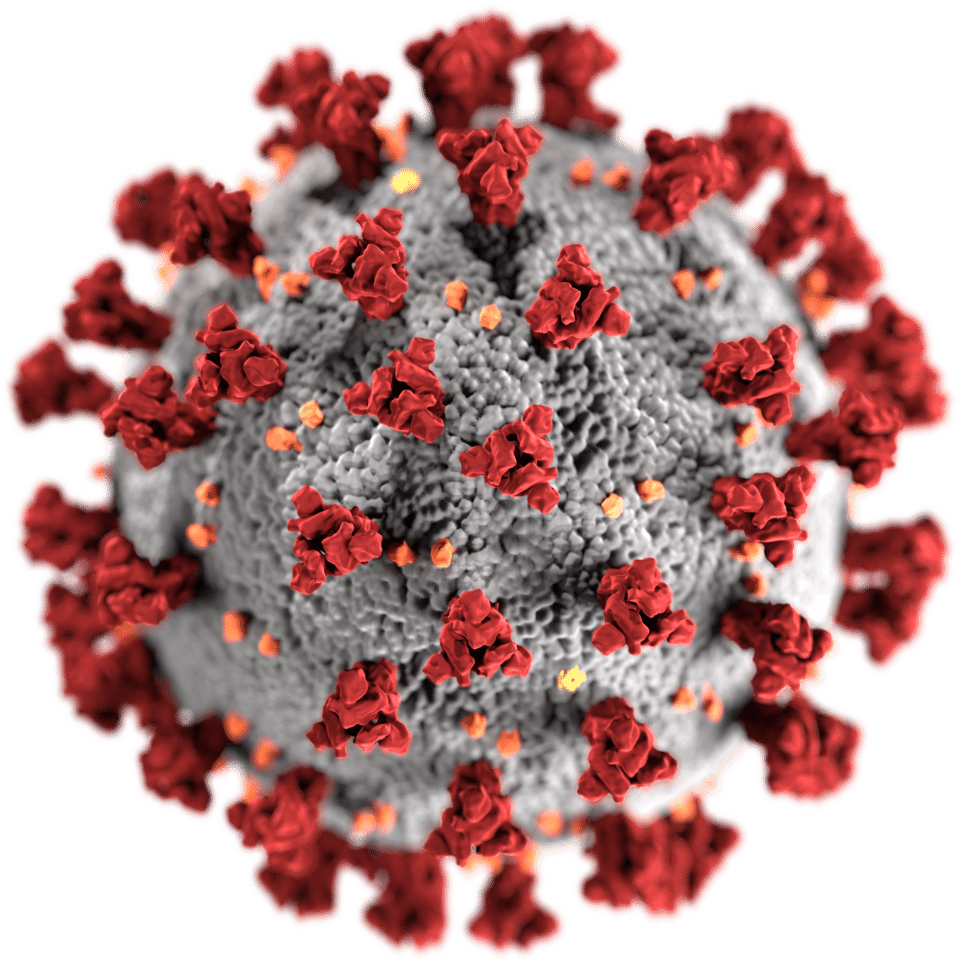

Au cœur de cette course se trouvait une technologie prometteuse mais encore peu éprouvée à grande échelle : l’ARN messager (ARNm). Contrairement aux vaccins traditionnels qui utilisent des virus inactivés ou affaiblis, les vaccins à ARNm fonctionnent différemment. Ils délivrent à nos cellules une sorte de « recette » ou de mode d’emploi pour fabriquer une protéine spécifique du virus – en l’occurrence, la protéine Spike. Le système immunitaire reconnaît alors cette protéine comme étrangère et apprend à la combattre, préparant ainsi le corps à se défendre contre une véritable infection. Deux entreprises, l’allemande BioNTech en partenariat avec le géant américain Pfizer, et la société de biotechnologie américaine Moderna, sont devenues les pionnières de cette approche.

Parallèlement, d’autres technologies étaient explorées, notamment les vaccins à vecteur viral, comme celui développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, ou par Johnson & Johnson, qui utilisent un virus inoffensif pour transporter le matériel génétique du coronavirus dans le corps.

Le tournant eut lieu en novembre 2020. À la surprise générale, Pfizer/BioNTech et Moderna annoncèrent des résultats d’essais cliniques spectaculaires, avec une efficacité de plus de 90 % pour prévenir la maladie. La nouvelle a provoqué une onde d’espoir immense à travers le monde. En décembre 2020, moins d’un an après le séquençage du génome du virus, les premières campagnes de vaccination débutaient au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Ce triomphe scientifique a immédiatement laissé place à un défi logistique titanesque : produire des milliards de doses et les distribuer à l’échelle mondiale. Des obstacles de taille sont apparus : la nécessité de conserver les vaccins à ARNm à des températures extrêmement basses, les goulots d’étranglement dans la production et, surtout, la question de l’équité.

Rapidement, un fossé s’est creusé entre les pays riches, qui avaient précommandé des millions de doses, et les pays à faible revenu, laissés pour compte. Des initiatives comme le mécanisme COVAX, mené par l’Organisation Mondiale de la Santé, ont été mises en place pour tenter de garantir un accès plus équitable, mais elles se sont heurtées à la réalité du « nationalisme vaccinal ».

La campagne de vaccination a également été confrontée à une vague de désinformation et de scepticisme, alimentant une hésitation vaccinale dans de nombreux pays. Par ailleurs, l’apparition d’effets secondaires rares mais réels, comme les cas de myocardite pour les vaccins à ARNm ou de thrombose pour certains vaccins à vecteur viral, a nécessité une surveillance constante et une communication transparente de la part des autorités sanitaires pour maintenir la confiance du public.

L’évolution du virus lui-même a ajouté une nouvelle couche de complexité. L’émergence de variants plus contagieux, comme Delta puis Omicron, a démontré que les vaccins, bien qu’extrêmement efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie et les décès, ne bloquaient pas complètement la transmission. La nécessité de doses de rappel (boosters) s’est imposée pour maintenir un haut niveau de protection.

Aujourd’hui, des milliards de personnes ont été vaccinées à travers le monde. Les vaccins n’ont pas éradiqué le virus, mais ils ont fondamentalement changé le cours de la pandémie. Ils ont permis de désengorger les systèmes de santé, de réduire drastiquement la mortalité et de rendre possible un retour progressif à une vie normale. L’histoire des vaccins contre la Covid-19 restera comme l’une des plus grandes réussites scientifiques de l’histoire, mais aussi comme une leçon poignante sur les défis de la coopération et les fractures de notre monde globalisé.