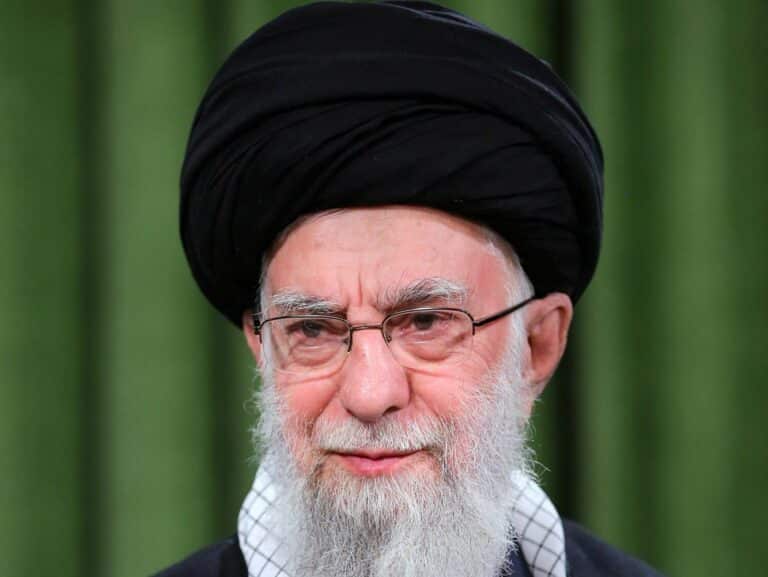

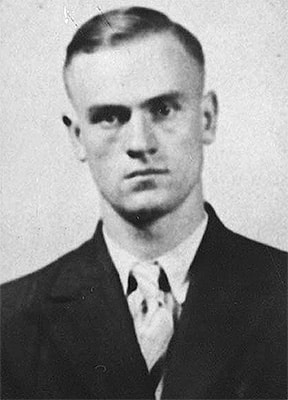

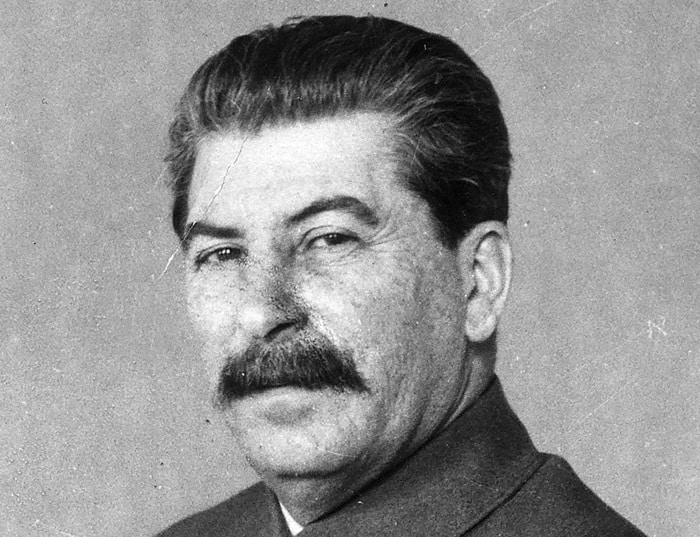

MOSCOU/BERLIN – Il y a plus de 80 ans, le 23 août 1939, se déroulait au Kremlin l’un des actes diplomatiques les plus cyniques et fatals du 20e siècle. Le ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne nazie, Joachim von Ribbentrop, et son homologue soviétique, Viatcheslav Molotov, sous le regard souriant de Joseph Staline, signaient un document officiellement intitulé le Traité de non-agression entre l’Allemagne et l’Union des républiques socialistes soviétiques. Il est toutefois entré dans l’histoire sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop. Cet accord a donné le feu vert à Adolf Hitler pour envahir la Pologne, déclenchant ainsi de fait la Seconde Guerre mondiale. Ce week-end, le monde a commémoré ce sombre anniversaire, qui rappelle non seulement la trahison, mais aussi le fait que les régimes totalitaires, bien que idéologiquement antagonistes, n’ont aucun scrupule à s’unir pour atteindre leurs objectifs de pouvoir.

Ce pacte est souvent perçu comme un simple traité de non-agression, une étape pragmatique de deux rivaux cherchant à assurer la paix à leurs frontières. Mais ce n’est qu’une partie de la vérité, et la moins importante. La véritable substance de l’accord résidait dans son protocole secret additionnel, dont l’existence fut niée par l’Union soviétique pendant près de cinquante ans.

Le partage de l’Europe sur la planche à dessin

Ce protocole secret fait du pacte Molotov-Ribbentrop l’un des documents les plus honteux de l’histoire moderne. Ce n’était pas un document de paix, mais un plan détaillé d’agression et de partage du butin. Sans le moindre scrupule, Hitler et Staline y ont dessiné les nouvelles frontières de l’Europe, se partageant les sphères d’influence au détriment d’États souverains.

- Pologne : Le document stipulait qu’en cas de „réorganisation territoriale et politique“, la Pologne serait divisée le long de la ligne des rivières Narew, Vistule et San. La partie orientale devait revenir à l’Union soviétique et la partie occidentale à l’Allemagne. La Pologne indépendante devait tout simplement disparaître de la carte.

- Pays baltes : La Finlande, l’Estonie et la Lettonie furent attribuées à la sphère d’influence soviétique. La Lituanie devait initialement revenir à l’Allemagne, mais une modification ultérieure du protocole la „déplaça“ également dans la zone de Staline.

- Roumanie : L’Union soviétique revendiquait la Bessarabie (l’actuelle Moldavie) dans le document, ce qu’Hitler accepta sans objection.

Ce protocole n’était rien de moins qu’une condamnation à mort de l’indépendance de plusieurs nations européennes. C’était un marché cynique dans lequel deux dictateurs sacrifiaient des millions de vies humaines pour leurs ambitions impériales.

Pourquoi ce pacte a-t-il eu lieu ? L’union de l’inconciliable

À première vue, une alliance entre l’Allemagne nazie et l’Union soviétique communiste semblait impensable. L’idéologie nazie était fondée sur l’anticommunisme et la théorie de l’infériorité des nations slaves. La propagande soviétique, quant à elle, dépeignait depuis des années les nazis comme les plus grands ennemis de la classe ouvrière. Comment ces deux régimes ont-ils pu s’entendre aussi rapidement ?

Les raisons étaient purement pragmatiques et stratégiques :

- Pour Hitler, le pacte était un coup stratégique de maître. Son objectif principal était d’attaquer la Pologne, mais il craignait une guerre sur deux fronts – contre la Pologne et ses alliés occidentaux (la France et la Grande-Bretagne) d’un côté, et contre l’Union soviétique de l’autre. L’accord avec Staline lui garantissait la paix sur son front oriental. Il pouvait ainsi jeter toutes ses forces sur la Pologne puis sur l’Europe occidentale, sans craindre une attaque soviétique dans le dos. Il obtenait en outre l’accès à des matières premières soviétiques vitales, comme le pétrole et les céréales, dont il avait besoin pour mener la guerre.

- Pour Staline, la motivation était plus complexe. Il se méfiait depuis longtemps des démocraties occidentales, qu’il soupçonnait de vouloir le pousser à un conflit avec Hitler pour laisser les deux régimes totalitaires s’épuiser mutuellement. L’Accord de Munich de 1938, où l’Union soviétique fut totalement ignorée, n’a fait que le conforter dans cette conviction. Le pacte avec Hitler lui offrait plusieurs avantages :

- Du temps : Staline savait qu’un affrontement avec Hitler était inévitable, mais son Armée rouge était affaiblie par les purges des années 1930. Le pacte lui a donné près de deux ans pour réarmer et moderniser son armée.

- Des gains territoriaux : Le protocole secret lui permettait d’étendre son territoire vers l’ouest sans grand risque et de récupérer les terres que la Russie avait perdues après la Première Guerre mondiale. Il a ainsi repoussé les frontières de l’URSS de plusieurs centaines de kilomètres vers l’ouest, ce qu’il considérait comme la création d’une zone tampon stratégique.

- Laisser les capitalistes s’entre-déchirer : Staline espérait qu’Hitler et les puissances occidentales s’engagent dans une guerre longue et épuisante, tandis que l’Union soviétique se renforcerait et attendrait le bon moment pour intervenir.

Le déclenchement de la guerre et la vague de terreur

Le pacte fut signé le 23 août. Le 1er septembre 1939, à peine une semaine plus tard, l’Allemagne envahissait la Pologne. La France et la Grande-Bretagne déclaraient la guerre à l’Allemagne et la Seconde Guerre mondiale commençait.

Exactement comme prévu par l’accord secret, le 17 septembre 1939, l’Armée rouge envahissait la Pologne orientale. La propagande soviétique qualifiait cyniquement cette agression de „campagne de libération pour venir en aide à nos frères ukrainiens et biélorusses“. S’ensuivit un partage brutal de la Pologne. Pendant que les nazis commettaient leurs crimes à l’ouest, la police secrète soviétique, le NKVD, arrêtait, déportait en Sibérie et assassinait les élites polonaises, les officiers et les intellectuels. Le massacre de Katyń, où plus de 20 000 prisonniers de guerre polonais furent tués au printemps 1940, devint le symbole de cette terreur.

Dans les mois qui suivirent, Staline continua à mettre en œuvre le pacte. Il attaqua la Finlande lors de la guerre d’Hiver, puis annexa les États baltes – Lituanie, Lettonie et Estonie – et la Bessarabie roumaine.

Quand un traître trahit un traître

La collaboration entre l’Allemagne nazie et l’Union soviétique dura 22 mois. Pendant cette période, l’Union soviétique fournit de manière fiable à l’Allemagne les matières premières qui l’aidaient à mener la guerre contre l’Europe occidentale. Staline pensait apparemment que l’accord durerait plus longtemps. Mais il se trompa tragiquement dans l’évaluation des intentions d’Hitler.

Le 22 juin 1941, l’Allemagne lançait sans avertissement l’Opération Barbarossa – une invasion massive de l’Union soviétique. Hitler brisa ainsi le pacte qui l’avait si bien servi. Ironie du sort, le pacte Molotov-Ribbentrop est ainsi devenu l’un des rares accords internationaux que le Kremlin n’a pas rompu en premier – simplement parce que son partenaire dans le crime l’avait devancé.

Un dilemme historique : aller jusqu’à Moscou ?

Aujourd’hui, l’anniversaire de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop est un sujet sensible en Russie. La propagande officielle du Kremlin tente de relativiser le pacte et de le présenter comme une mesure forcée et nécessaire pour assurer la sécurité du pays. Pour le reste de l’Europe, et en particulier pour les nations qui en ont été les victimes, il reste cependant le symbole d’une trahison cynique et la preuve qu’il n’y avait pas de différence fondamentale entre le nazisme et le stalinisme dans leurs méthodes et leur mépris de la vie humaine. C’est une leçon d’histoire qui nous rappelle à quel point les régimes totalitaires peuvent s’accorder rapidement pour détruire la liberté et la catastrophe que cela peut apporter au monde entier.

Lorsque les chars américains et soviétiques se sont rencontrés à Berlin en 1945, on célébrait la fin d’un régime tyrannique. Mais beaucoup se posaient déjà une question troublante : n’était-ce pas une erreur de s’arrêter en chemin ? Après tout, l’Union soviétique, bien qu’alliée temporaire par nécessité, était par essence aussi totalitaire et répressive que l’Allemagne vaincue. L’idée que les États-Unis et leurs alliés auraient dû continuer la campagne contre Staline après la défaite d’Hitler a traversé l’esprit de certains stratèges militaires, comme le général George S. Patton, et de certains politiciens. Ils avançaient que les Alliés disposaient en Europe d’une armée immense et aguerrie, et qu’ils avaient en outre l’atout de la bombe atomique. C’était, selon eux, le seul moment de l’histoire où le communisme soviétique aurait pu être vaincu militairement, libérant ainsi les nations d’Europe centrale et orientale du demi-siècle d’oppression qui allait suivre.

Cette réflexion est séduisante mais se heurte à une dure réalité. Après six ans du conflit le plus sanglant de l’histoire, le public et les armées occidentales étaient totalement épuisés. L’idée de lancer une nouvelle guerre, potentiellement encore plus dévastatrice, contre l’Union soviétique – un allié qui avait porté le poids principal de la défaite de l’Allemagne et perdu plus de 25 millions de personnes – était politiquement et moralement impensable. Les soldats américains et britanniques voulaient rentrer chez eux, pas mourir dans les steppes russes. De plus, l’Armée rouge était à l’époque la plus grande force terrestre au monde, et même avec le monopole nucléaire américain, une guerre conventionnelle aurait été extrêmement coûteuse et sanglante. Au lieu de la libération, elle n’aurait pu apporter qu’une destruction supplémentaire. Les dirigeants occidentaux ont donc choisi la stratégie de l’endiguement du communisme, ce qui a conduit à la Guerre froide. Savoir si ce fut une erreur historique ou la seule étape pragmatique possible reste l’un des plus grands dilemmes du 20e siècle, jamais entièrement résolu.