Londres/Berlin/Paris – L’architecture de sécurité européenne est en train de subir une transformation silencieuse mais fondamentale. Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, trois puissances européennes clés, ont conclu ces dernières semaines une série d’accords de défense bilatéraux. Ces traités créent une alliance tripartite de facto, avec la Grande-Bretagne en son centre, qui fonctionne en parallèle de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et soulève des questions sur l’avenir de la défense collective du continent.

Des accords qui changent la donne

Au cœur de cette évolution se trouvent deux traités clés. Le premier est l‘Accord de Kensington anglo-allemand, nommé d’après le quartier de Londres où il a été solennellement signé. Il fait suite à des accords antérieurs et approfondit la coopération militaire des deux pays en réponse à l’agression russe.

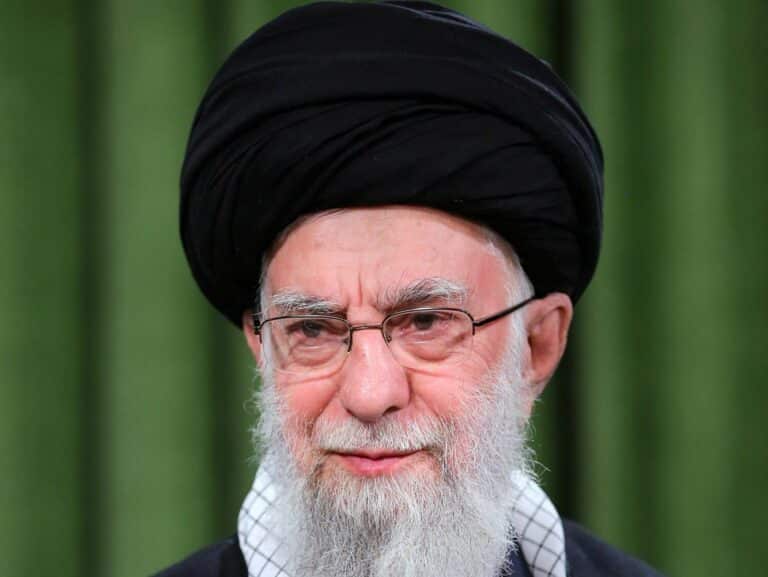

Le point le plus important est l’article 3, qui stipule que les parties „en tant qu’alliés proches, se fourniront mutuellement une aide en cas d’attaque armée, y compris par des moyens militaires“. Cet engagement rappelle étrangement le célèbre article 5 du Traité de Washington de l’OTAN, ce qui a soulevé des questions sur la nécessité d’une telle clause. Le chancelier allemand Friedrich Merz, lors d’une rencontre avec son homologue britannique Keir Starmer, a assuré que l’accord ne remplaçait pas les engagements de l’Alliance, mais les complétait.

Peu de temps auparavant, le 10 juillet, le Premier ministre britannique Starmer et le président français Emmanuel Macron ont signé une déclaration tout aussi importante à Londres. Celle-ci se concentre sur la coordination des arsenaux nucléaires indépendants des deux pays, en affirmant qu'“il n’y a pas de menace extraordinaire pour l’Europe qui ne provoquerait pas une réaction des deux pays“.

De plus, les deux traités s’accordent sur un point clé : le développement conjoint d’armes à longue portée. La coopération franco-britannique vise à moderniser et à renforcer les missiles de croisière Storm Shadow/SCALP et à développer leur successeur. L’accord anglo-allemand, quant à lui, prévoit le développement d’un missile d’une portée allant jusqu’à 2 000 kilomètres d’ici dix ans.

Les échos de l’histoire : des traités qui se terminent sur le Rhin

La naissance de cet „accord rafraîchi“ entre Londres, Paris et Berlin présente des parallèles historiques troublants. L’histoire européenne est pleine d’accords de sécurité dont la validité se terminait symboliquement et factuellement sur le Rhin. L’exemple le plus célèbre est celui des Accords de Locarno de 1925. À l’époque, la France, la Belgique et l’Allemagne, avec la garantie de la Grande-Bretagne et de l’Italie, se garantissaient mutuellement leurs frontières occidentales. Cependant, les frontières orientales de l’Allemagne (avec la Pologne et la Tchécoslovaquie) sont restées sans ces garanties fermes, créant ainsi de facto une sécurité à deux vitesses en Europe.

Ce modèle d’un „noyau européen“ qui assure sa propre sécurité en priorité, tandis que les pays plus à l’est se retrouvent en quelque sorte en deuxième ligne, est un épouvantail historique pour les pays d’Europe centrale et orientale. De tels accords ont, par le passé, signalé que les grandes puissances étaient prêtes à garantir la paix dans leur voisinage immédiat, mais que leur détermination à défendre leurs alliés au-delà de la ligne imaginaire du Rhin pouvait être plus faible.

Qu’est-ce que cela signifie pour la République tchèque ?

Pour la Tchéquie, l’émergence de ce nouvel axe représente à la fois une opportunité et un risque significatif.

D’une part, on pourrait argumenter qu’un pilier européen de l’OTAN plus fort et plus réactif est dans l’intérêt tchèque. Si la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne sont capables de réagir plus rapidement et plus efficacement aux menaces, cela renforcera la sécurité de l’ensemble du continent. La création de capacités de défense robustes en Europe réduit la dépendance vis-à-vis des États-Unis, dont l’orientation politique pourrait être incertaine à l’avenir.

D’autre part, il y a précisément cette crainte d’une „Europe à deux vitesses“.

Affaiblissement de la solidarité de l’OTAN : Si des membres clés créent leurs propres pactes de défense exclusifs, cela pourrait éroder le principe „un pour tous, tous pour un“ sur lequel repose l’article 5. Dans une situation de crise, la question pourrait se poser de savoir si la priorité est d’activer ces traités bilatéraux ou une réaction collective de l’ensemble de l’Alliance.

Périphérie de l’Europe : Il y a un risque que la République tchèque, la Pologne et les États baltes se retrouvent en position de pays „à l’est du Rhin“ – formellement des alliés à part entière, mais perçus comme faisant partie d’un espace de sécurité moins important. L’accent mis sur le développement conjoint d’armes entre ces trois pays pourrait les séparer encore davantage technologiquement et stratégiquement des autres.

Retour de la politique des grandes puissances : Au lieu d’une alliance unie, la sécurité européenne pourrait revenir à un modèle de concert des grandes puissances, où les acteurs clés se partagent des sphères d’influence et concluent des accords qui leur conviennent principalement. Dans un tel arrangement, la voix des plus petits pays, comme la République tchèque, perdrait de son poids. Alors que l’OTAN fonctionne sur le principe du consensus, dans une alliance informelle de grandes puissances, les décisions stratégiques pourraient être prises dans un cercle restreint, et les autres seraient mis devant le fait accompli. Cela augmente le risque que les intérêts des États du flanc oriental puissent être sacrifiés au profit de la stabilité dans le „noyau“ de l’Europe lors de futures négociations avec un adversaire potentiel.

Les nouveaux accords sont une réaction logique à l’agression russe et à un éventuel affaiblissement futur du lien transatlantique. Cependant, pour Prague, il est crucial que cette initiative soit perçue et mise en œuvre comme un renforcement du tout, et non comme la création d’un club exclusif. La diplomatie tchèque devra s’efforcer activement de ne pas être exclue de ces débats et projets clés, et de faire en sorte que le principe de l’indivisibilité de la sécurité de l’Alliance reste une priorité absolue. Sinon, il pourrait arriver que, pendant qu’on célèbre sur la Seine et la Tamise, la nervosité grandisse sur la Vltava et la Vistule.