Prague/Bratislava – À minuit, du 31 décembre 1992 au 1er janvier 1993, l’hymne tchécoslovaque s’est tu pour toujours. Après 74 ans d’existence commune, l’État qui était pour beaucoup un symbole de la démocratie en Europe centrale a cessé d’exister. La scission de la Tchécoslovaquie, plus tard poétiquement appelée le „divorce de velours“, s’est déroulée sans un seul coup de feu, ce qui était presque sans précédent dans l’Europe de l’époque, déchirée par le conflit en Yougoslavie. Cependant, derrière cette façade pacifique se déroulait l’une des opérations les plus complexes et pragmatiques de l’histoire européenne moderne : le partage d’un immense patrimoine d’État. Comment l’armée, l’or, les ambassades et les dettes ont-ils été divisés ? La réponse est une histoire de volonté politique, de calcul froid et de deux principes clés.

Le chemin de la scission : le résultat irréversible des élections

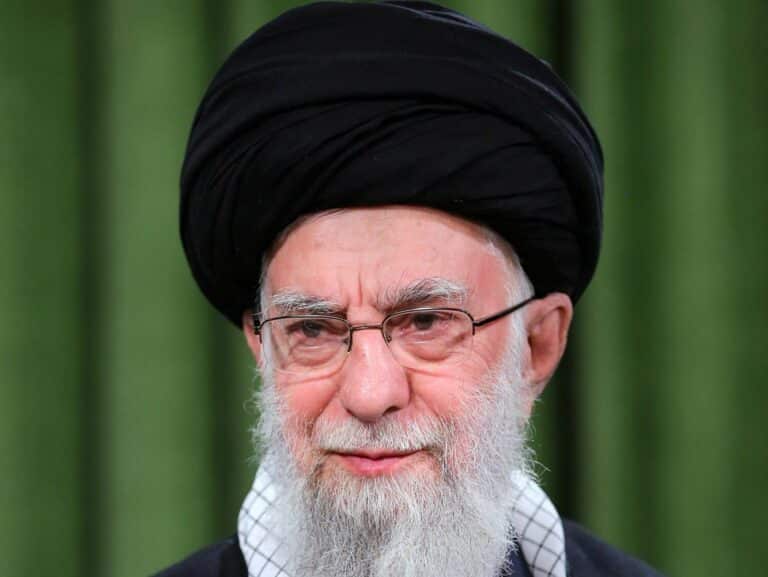

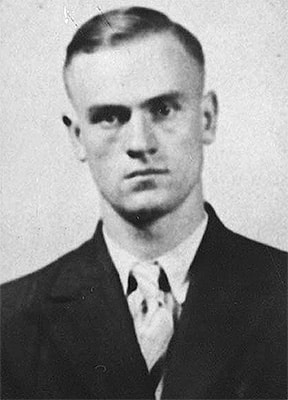

La désintégration de la fédération n’était pas inévitable, mais après les élections législatives de juin 1992, elle est devenue le scénario le plus probable. Dans la partie tchèque de la fédération, le parti de droite ODS, dirigé par Václav Klaus, a remporté une victoire écrasante. Klaus prônait soit une fédération fonctionnelle et centralisée, soit une scission nette. Il rejetait tout modèle de confédération lente, inefficace et „semi-fonctionnelle“ comme un suicide économique. En Slovaquie, à l’inverse, le HZDS, dirigé par Vladimír Mečiar, a triomphé avec un programme de souveraineté slovaque, d’un „siège propre“ dans les organisations internationales et d’une autonomie maximale, ce qui équivalait en substance à l’indépendance.

Les vainqueurs des élections, Klaus et Mečiar, étaient des hommes aux visions et aux programmes radicalement différents. Leur rencontre dans la villa Tugendhat à Brno en août 1992 n’avait pas pour but de sauver la Tchécoslovaquie, mais de trouver la manière la plus civilisée de la faire disparaître. De leurs négociations est né un accord clair : l’État commun prendrait fin. La question restait de savoir comment répartir équitablement et efficacement tout ce que des générations de Tchèques et de Slovaques avaient construit ensemble pendant des décennies.

Le grand bilan : deux piliers de la division des biens

Les politiciens et les experts des deux côtés étaient conscients que se quereller pour chaque morceau de propriété pouvait entraîner une escalade des tensions et un chaos économique. Ils se sont donc mis d’accord sur deux principes fondamentaux et élégamment simples, qui sont devenus l’épine dorsale de l’ensemble du processus.

- Le principe territorial : Ce principe était le plus fondamental et le plus important. Il stipulait que tous les biens immobiliers de la fédération appartenaient à l’État sur le territoire duquel ils se trouvaient. Cela concernait les terrains, les bâtiments, les usines, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les hôpitaux, les écoles et les casernes militaires. Ce principe était logique et facile à appliquer, ce qui a permis d’éviter des disputes sans fin sur la valeur et la propriété d’objets spécifiques. Le Château de Prague est resté tchèque, le Château de Bratislava est resté slovaque. La centrale nucléaire de Dukovany a été attribuée à la Tchéquie, Jaslovské Bohunice à la Slovaquie. C’était propre et efficace.

- Le principe du ratio 2:1 : Le principe territorial ne pouvait cependant pas tout résoudre. Qu’en est-il des biens mobiliers de la fédération, des actifs financiers, des dettes étrangères ou des biens à l’étranger ? C’est là qu’est intervenu le second principe clé : la division selon le rapport du nombre d’habitants, qui était à l’époque d’environ 10 millions dans la partie tchèque et 5 millions dans la partie slovaque, soit un ratio de 2:1 en faveur de la République tchèque.

Ce rapport a été appliqué à un large éventail d’actifs et de passifs :

- Les biens mobiliers des organismes fédéraux : équipements des ministères, parc automobile, matériel informatique.

- L’armement et l’équipement de l’armée : chars, avions, armes.

- Les actifs financiers : réserves de devises et trésor d’or de la Banque d’État tchécoslovaque (SBČS).

- Les dettes et créances étrangères : les obligations fédérales envers les créanciers étrangers ainsi que les créances envers d’autres États ont été réparties de la même manière.

- Les biens à l’étranger : les bâtiments des ambassades et des consulats.

L’objectif de l’ensemble du processus était la „variante zéro“, c’est-à-dire l’effort de régler toutes les créances et obligations mutuelles de manière à ce qu’à la fin du processus, les deux parties ne se doivent rien et puissent démarrer avec une ardoise propre.

Études de cas : la répartition en pratique

L’armée – une opération logistique de proportions gigantesques La division de l’Armée tchécoslovaque, l’une des plus grandes d’Europe centrale, fut un chef-d’œuvre de logistique et d’organisation. Tandis que les biens immobiliers comme les casernes et les aéroports étaient attribués aux États selon le principe territorial, le ratio 2:1 s’appliquait à l’équipement. Des commissions ont minutieusement inventorié des milliers de chars, de véhicules blindés, de canons et d’avions. S’en sont suivis des transferts massifs d’équipements par voie ferrée et routière.

La division de l’aviation est devenue légendaire. La Slovaquie, qui ne disposait pas de capacités de chasse adéquates, a réclamé les chasseurs modernes MiG-29 qui étaient stationnés sur le territoire tchèque. Elle les a obtenus dans le cadre de l’accord, tandis que la République tchèque a conservé un plus grand nombre d’avions d’entraînement L-39 Albatros et d’anciens chasseurs MiG-21. Les soldats et les officiers pouvaient choisir dans quelle armée ils voulaient servir. La plupart des Slovaques servant en Tchéquie sont rentrés chez eux et inversement.

Le trésor d’or et les finances – la division de la richesse nationale La Banque d’État tchécoslovaque (SBČS) détenait à la fin de 1992 environ 105 tonnes d’or monétaire et d’importantes réserves de devises. Ici aussi, le ratio 2:1 a été appliqué. La Banque nationale tchèque a ainsi obtenu environ 70 tonnes d’or, la Banque nationale de Slovaquie environ 35 tonnes. Cependant, la division des finances ne s’est pas faite sans litiges qui ont duré plusieurs années après la scission. Il s’agissait principalement des actifs et passifs de la SBČS et d’autres institutions financières fédérales. Ces litiges ont été définitivement réglés en 1999 avec la signature de la „variante zéro“ à Washington.

Les ambassades – le partage du prestige à l’étranger La fédération possédait des dizaines de bâtiments d’ambassades et de consulats dans le monde entier. Certains étaient très lucratifs, par exemple à Londres, Paris ou Washington. Ici aussi, le ratio 2:1 a été appliqué. Les diplomates des deux pays se sont assis autour d’une liste de propriétés et les ont réparties. Là où un accord n’était pas possible, le bâtiment a été vendu et le produit a été partagé. Par exemple, la Tchéquie a conservé le bâtiment de l’ambassade à Washington et a versé à la Slovaquie un tiers de sa valeur. Dans d’autres cas, un État a pris l’ambassade et l’autre la résidence de l’ambassadeur. Au cours des premiers mois d’existence des deux États, les diplomates tchèques et slovaques ont même souvent partagé les mêmes bâtiments avant de trouver leurs propres locaux.

Les marques et institutions fédérales La situation a été plus complexe pour les marques et institutions fédérales. La Télévision tchécoslovaque et la Radio tchécoslovaque se sont divisées en leurs successeurs nationaux. L’agence de presse ČTK s’est scindée en Agence de presse tchèque (ČTK) et Agence de presse de la République slovaque (TASR). Le cas du transporteur aérien national ČSA (Československé aerolinie) est devenu un point symbolique et litigieux. La partie tchèque a conservé la marque et la flotte d’avions, ce que la partie slovaque a perçu comme injuste.

L’héritage du divorce : le pragmatisme avant les émotions

La division des biens de la Tchécoslovaquie n’a pas été sans défauts et certains litiges ont été résolus des années plus tard. Cependant, dans la grande majorité des cas, le pragmatisme a prévalu sur les émotions nationalistes. Les élites politiques, dirigées par Klaus et Mečiar, bien que sur des pôles idéologiques opposés, ont trouvé un terrain d’entente en estimant qu’une désintégration chaotique et conflictuelle nuirait aux deux nouveaux États.

La division des biens, menée avec précision, a eu plusieurs conséquences fondamentales :

- Stabilité économique : Le règlement rapide et clair des relations patrimoniales a permis aux deux économies de se stabiliser rapidement et de se concentrer sur leur propre transformation.

- Maintien de la paix : L’absence de litiges patrimoniaux prolongés a été un facteur clé pour que la scission se déroule pacifiquement.

- Relations exceptionnelles : Grâce à cette séparation civilisée, la République tchèque et la République slovaque ont pu établir presque immédiatement des relations très étroites et amicales, qui sont aujourd’hui uniques en Europe.

L’histoire de la scission de la Tchécoslovaquie n’est donc pas seulement l’histoire de la fin d’un État, mais aussi une leçon de pragmatisme politique. Elle montre que même un processus aussi complexe et émotionnellement chargé que la désintégration d’un pays peut être géré avec sang-froid et des règles claires. Et c’est peut-être cette réalité qui est l’héritage le plus précieux que l’État commun des Tchèques et des Slovaques ait laissé derrière lui.