PARIS/PRAGUE – L’automne 1918 fut une période de chaos et d’espoir en Europe centrale. L’Empire austro-hongrois, cette mosaïque de peuples surnommée la « Prison des nations », se désintégrait sous le poids de la défaite militaire et des aspirations nationalistes longtemps réprimées. Dans ce vide de pouvoir, les peuples tchèque et slovaque, unis par une langue et une culture proches, ont saisi une opportunité historique pour réaliser leur rêve d’autodétermination.

L’événement qui a mis le feu aux poudres à Prague fut la publication de la note de l’empereur Charles Ier, proposant la fédéralisation de l’empire. Pour les leaders tchèques, cette proposition arrivait bien trop tard et était largement insuffisante. Le matin du 28 octobre, la nouvelle d’une note du ministre des Affaires étrangères austro-hongrois, le comte Andrássy, acceptant les conditions de paix du président américain Woodrow Wilson – y compris le droit des peuples à l’autodétermination – se répandit dans la capitale comme une traînée de poudre.

La population de Prague interpréta cette nouvelle comme une capitulation et la fin de la domination des Habsbourg. Spontanément, des foules en liesse envahirent les rues, se rassemblant sur la place Venceslas. Les symboles impériaux furent arrachés des bâtiments officiels, les drapeaux rouge et blanc de la Bohême hissés partout, et les officiers autrichiens virent leurs insignes délicatement retirés de leurs uniformes dans une révolution que l’on qualifiera plus tard de « velours ».

Pendant que la rue célébrait, l’élite politique agissait avec méthode. Le Comité national tchécoslovaque (Národní výbor), dirigé par des hommes comme Karel Kramář et Antonín Švehla, prit le contrôle des institutions clés de la ville sans rencontrer de résistance. À la Maison municipale (Obecní dům), ils proclamèrent officiellement la naissance de l’État tchécoslovaque indépendant.

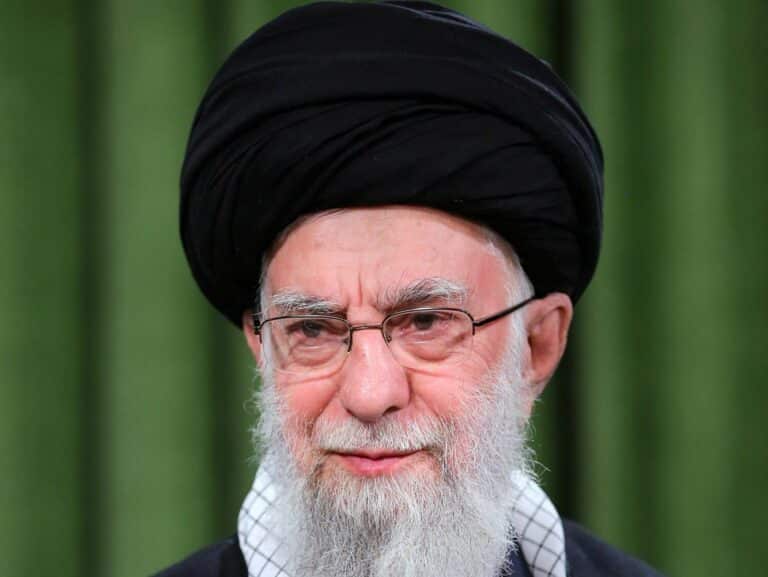

Cependant, cette révolution praguoise n’était que la partie visible d’un effort bien plus vaste, orchestré depuis des années depuis l’étranger. Le véritable cerveau de l’indépendance était un trio remarquable : Tomáš Garrigue Masaryk, un philosophe et homme d’État respecté ; Edvard Beneš, un jeune sociologue et diplomate infatigable ; et Milan Rastislav Štefánik, un général slovaque dans l’armée française et astronome de renom.

Dès le début de la guerre, Masaryk avait compris que l’indépendance ne pourrait être obtenue que par l’effondrement de l’Autriche-Hongrie et la victoire des puissances de l’Entente. S’exilant, il fonda avec Beneš et Štefánik le Conseil national tchécoslovaque à Paris en 1916, qui devint rapidement le gouvernement de facto en exil.

Leur stratégie reposait sur deux piliers. Le premier était diplomatique : ils sillonnèrent les capitales alliées – Paris, Londres, Rome et Washington – pour convaincre les dirigeants de la justesse de leur cause. Ils argumentèrent que la création d’un État démocratique en Europe centrale servirait de rempart contre l’expansionnisme allemand et l’instabilité future.

Le deuxième pilier, et peut-être le plus crucial, fut militaire. Ils organisèrent les Légions tchécoslovaques, des unités de volontaires composées de déserteurs de l’armée austro-hongroise et d’expatriés, qui combattirent aux côtés des Alliés en France, en Italie et surtout en Russie. L’épopée des légionnaires en Sibérie, contrôlant de vastes portions du chemin de fer transsibérien, leur valut une renommée internationale et prouva aux Alliés que les Tchèques et les Slovaques étaient prêts à se battre et à mourir pour leur liberté. Cet engagement militaire transforma leur cause d’un simple rêve nationaliste en une réalité politique tangible.

Le point culminant de leur effort diplomatique fut la Déclaration de Washington, publiée le 18 octobre 1918. Rédigée par Masaryk, elle exposait les principes du futur État : une république démocratique garantissant la liberté de conscience, de religion et d’expression, la séparation de l’Église et de l’État, et des droits égaux pour toutes les minorités.

La naissance de la Tchécoslovaquie ne fut donc pas un simple accident de l’histoire, mais le fruit d’une vision claire et d’une exécution brillante. Alors que le nouvel État faisait ses premiers pas, élisant Masaryk comme son premier président, il faisait face à d’immenses défis : définir ses frontières, intégrer ses importantes minorités (allemande, hongroise) et construire une économie viable. Mais en ce jour d’octobre 1918, seul l’enthousiasme d’un rêve devenu réalité emplissait les cœurs d’un peuple nouvellement libre.