L’argent et le sang : les causes économiques cachées de la Première Guerre mondiale

Depuis cent ans, nous apprenons l’attentat de Sarajevo, les tensions nationalistes et les alliances diplomatiques. Cependant, on parle moins souvent du rôle de l’argent dans les coulisses de la politique – et du fait que les intérêts financiers et économiques ont pu être l’un des moteurs clés du conflit qui a changé le visage de l’Europe.

Un colosse industriel en pleine ascension

Au tournant des 19e et 20e siècles, l’Europe se transformait en laboratoire de l’industrie moderne. Tandis que la Grande-Bretagne jouissait encore de la réputation d’« atelier du monde », sa suprématie n’était plus intouchable. L’Allemagne, unifiée seulement en 1871, a réussi en quatre décennies à devenir l’une des grandes puissances industrielles. Dans la production de charbon, d’acier et dans l’industrie chimique, elle a commencé à rattraper son rival britannique – et dans certains domaines, à le dépasser.

Cette ascension économique de l’Allemagne a suscité des craintes à Londres et à Paris. « La concurrence pour les marchés et la suprématie industrielle n’était pas seulement une question de prestige, mais aussi de survie. Chacun des grands acteurs voulait s’assurer l’accès aux matières premières et aux clients », explique l’historien Jan Rychlík.

La lutte pour les colonies et les routes commerciales

Les empires coloniaux n’étaient pas seulement des symboles de pouvoir, mais aussi des sources de richesse. L’Afrique et l’Asie offraient les matières premières nécessaires au développement de l’industrie : caoutchouc, cuivre, pétrole ou coton. Quiconque avait accès à ces ressources avait également un avantage économique.

La Grande-Bretagne contrôlait les routes maritimes clés, y compris le canal de Suez. La France se positionnait en Afrique du Nord et de l’Ouest. L’Allemagne est entrée plus tard dans la course coloniale et ses gains territoriaux étaient limités. À Berlin, le sentiment que « la place au soleil » était refusée à l’Allemagne grandissait.

Les marchands d’armes et les banquiers

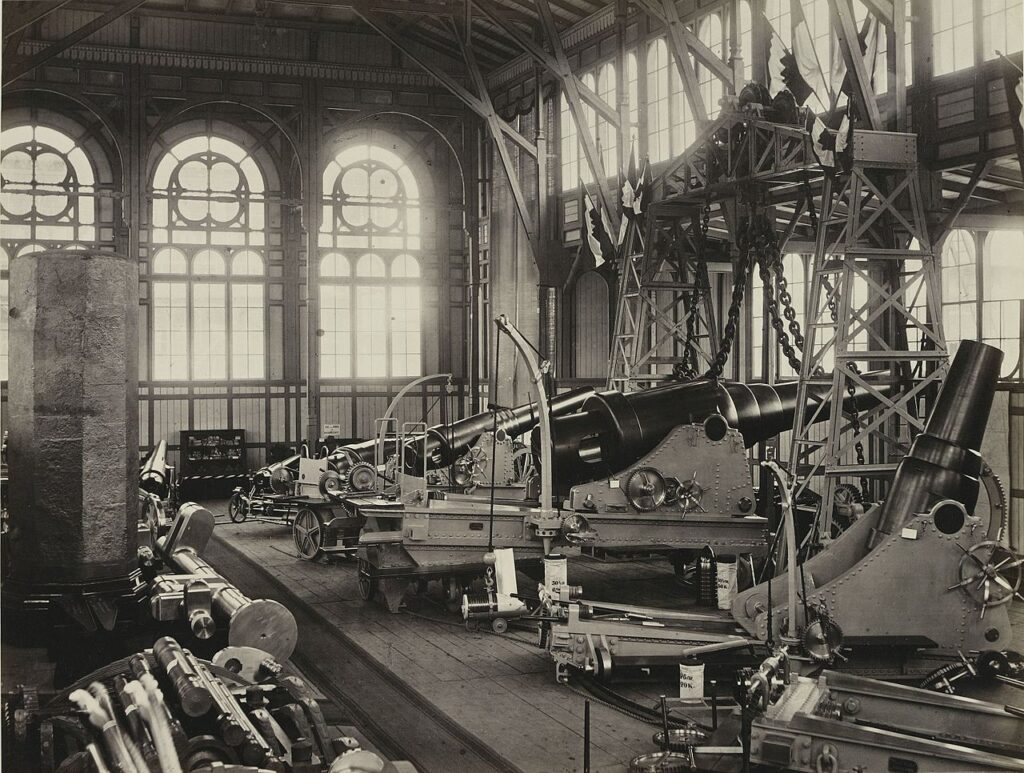

Derrière la tension croissante ne se trouvaient pas seulement les politiciens et les généraux, mais aussi les industriels et les financiers. Les énormes conglomérats d’armement – l’allemand Krupp, le français Schneider-Creusot ou le britannique Vickers – profitaient de chaque nouveau programme d’armement.

« Dans les années précédant la guerre, on observe une course claire aux armements navals. Chaque nouveau cuirassé britannique signifiait des commandes pour les chantiers navals et les aciéries, chaque canon allemand assurait du travail à des milliers d’ouvriers à Essen », rappelle l’historien militaire Hew Strachan.

Les banques entraient également en jeu. Outre les grandes institutions nationales comme la Banque d’Angleterre ou la Banque de France, d’importantes dynasties familiales étaient également actives. Parmi elles, les Rothschild, présents à Londres, Paris et Vienne, ou les Warburg à Hambourg, se distinguaient. Leurs origines étaient diverses – des familles juives aux familles traditionnelles protestantes et catholiques, en passant par des institutions purement étatiques – ce qui montrait le caractère international de la sphère financière de l’époque. Ces banques et dynasties fournissaient des prêts d’État et participaient au financement des commandes de guerre, tout comme les familles industrielles Krupp, Schneider ou les propriétaires britanniques du conglomérat Vickers dans la production d’armes.

Banquiers et marchands d’armes tiraient ainsi profit de la situation : plus les États s’armaient, plus les commandes et les intérêts sur les prêts de guerre augmentaient.

Les pressions économiques agissaient également au sein de chaque État. En Allemagne et en Autriche-Hongrie, les inégalités sociales se creusaient, les mouvements ouvriers se renforçaient et les appels à des réformes se multipliaient. En Russie, l’économie était toujours arriérée et le mécontentement de la population menaçait de nouvelles émeutes.

Pour les élites politiques, la guerre pouvait être un moyen de détourner l’attention des problèmes intérieurs et d’unifier la population sous le drapeau du patriotisme. « La guerre est devenue un moyen de maintenir le statu quo – même au prix d’un risque énorme », affirme Rychlík.

L’attente d’un profit rapide

En 1914, peu de gens pensaient que le conflit durerait quatre ans et ferait des dizaines de millions de victimes. Les politiciens et les généraux prévoyaient une guerre courte qui apporterait des réparations, des gains territoriaux et de nouveaux marchés.

L’Allemagne prévoyait, après la victoire sur le front de l’Ouest, d’étendre son influence sur la Belgique et le nord de la France – des régions précieuses sur le plan industriel et commercial. La France rêvait de reconquérir l’Alsace-Lorraine. La Grande-Bretagne voulait consolider sa suprématie navale. Et l’Autriche-Hongrie espérait renforcer sa position dans les Balkans, une zone stratégique pour l’accès aux matières premières et aux routes commerciales.

La rivalité économique en chiffres

Entre 1871 et 1913, la part de l’Allemagne dans les exportations mondiales est passée d’environ 10 à 17 %.

En revanche, la Grande-Bretagne, au cours de la même période, est passée de plus de 20 % à environ 14 %.

La France et l’Autriche-Hongrie étaient à la traîne, mais craignaient d’être absorbées économiquement par un voisin plus fort.

Cette tendance montrait clairement que l’équilibre économique de l’Europe se déplaçait – et que certains acteurs pouvaient se sentir motivés à prendre une mesure préventive.

La dimension financière oubliée dans les manuels

Bien sûr, on ne peut pas dire que la Première Guerre mondiale ait été une « guerre des banquiers » ou que quelqu’un l’ait cyniquement déclenchée uniquement pour le profit. Les décisions de mobilisation ont été prises dans une atmosphère de peur, de méfiance et d’alliances qui obligeaient les alliés à réagir rapidement.

Cependant, on ne peut ignorer que les motifs financiers et économiques du conflit étaient présents dès le début. La guerre n’était pas seulement un affrontement entre nations, mais aussi une bataille entre systèmes économiques, géants industriels et intérêts coloniaux.

Le résultat ne fut pas un profit rapide, mais une catastrophe économique. Après 1918, l’Europe est restée endettée, les cartes coloniales ont été modifiées et les États-Unis sont passés du statut de créancier à celui de principal gagnant économique. Pour de nombreux industriels et banquiers, cependant, la guerre a effectivement signifié d’énormes commandes et des profits à court terme.

Lorsque nous évoquons aujourd’hui les causes de la Première Guerre mondiale, nous parlons de nationalisme, d’alliances et de l’attentat de Sarajevo. Mais en arrière-plan de tous ces événements, il y avait aussi la rivalité économique et le calcul financier. La lutte pour les marchés, les matières premières et les routes commerciales est devenue le moteur invisible qui a poussé l’histoire vers le conflit le plus dévastateur de son temps.