PARIS – Le 13 février 1960, dans le désert du Sahara algérien, l’opération « Gerboise Bleue » secouait le sable. La France venait de faire exploser sa première bombe atomique, devenant ainsi la quatrième puissance nucléaire mondiale, après les États-Unis, l’Union Soviétique et le Royaume-Uni. Cet événement n’était pas une fin en soi, mais le début d’une longue et coûteuse quête pour l’autonomie stratégique, une obsession française dont les racines plongent dans les humiliations du XXe siècle.

L’idée d’un programme nucléaire français remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la création du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) en 1945. Mais c’est une crise diplomatique qui va servir de véritable catalyseur. En 1956, l’humiliation de la crise de Suez, où la France et le Royaume-Uni furent contraints de se retirer sous la pression conjointe des États-Unis et de l’URSS, convainquit l’élite politique française qu’elle ne pourrait jamais compter sur un allié, même américain, pour garantir ses intérêts vitaux. La France devait posséder l’arme ultime pour ne plus jamais avoir à subir le diktat des superpuissances.

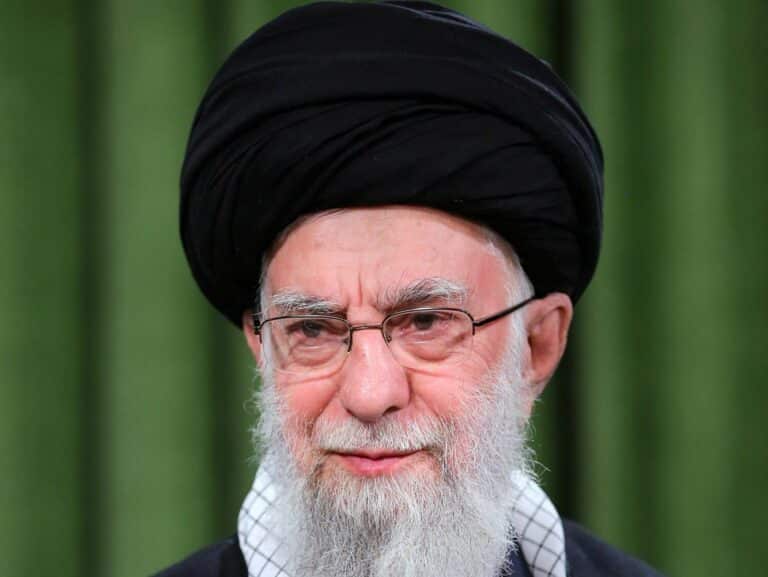

Cette vision a trouvé son incarnation la plus fervente en la personne de Charles de Gaulle. De retour au pouvoir en 1958, il fit de la construction d’une force de dissuasion indépendante la priorité absolue de sa présidence. Pour de Gaulle, la protection offerte par le « parapluie nucléaire » américain était une illusion. Il se posait une question simple mais fondamentale : un président américain risquerait-il la destruction de New York pour défendre Paris ? Convaincu que la réponse était non, il affirma que la France devait être capable de se défendre seule, par ses propres moyens.

La doctrine française, forgée par de Gaulle et ses conseillers, fut celle de la « dissuasion du faible au fort ». L’idée n’était pas d’égaler l’arsenal soviétique, mais de posséder une capacité de seconde frappe suffisante pour infliger à un agresseur potentiel, même bien plus puissant, des dommages si inacceptables qu’il renoncerait à son attaque. Cette doctrine repose sur l’indépendance totale : la décision d’engager le feu nucléaire ne relève que du président de la République, sans aucune consultation d’alliés. C’est cette logique qui poussa la France à se retirer du commandement militaire intégré de l’OTAN en 1966, afin de garantir sa pleine liberté de décision.

Pour être crédible, cette force de frappe devait être invulnérable. La France développa donc une « triade nucléaire » :

-

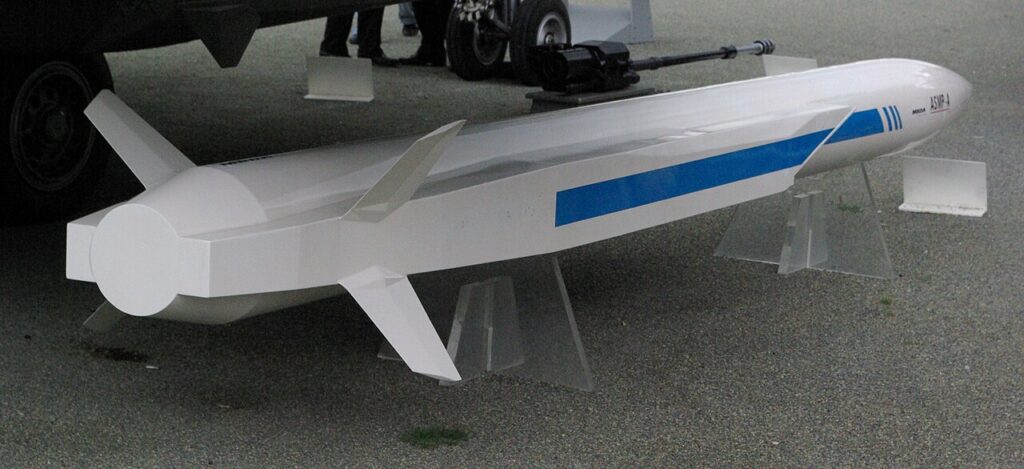

Une composante aéroportée : Initialement assurée par les bombardiers Mirage IV, elle est aujourd’hui confiée aux avions de chasse Rafale, capables de tirer le missile air-sol de moyenne portée amélioré (ASMP-A).

-

Une composante terrestre : Constituée de missiles balistiques basés dans des silos sur le plateau d’Albion, en Provence. Cette composante, jugée trop vulnérable, a été démantelée après la fin de la Guerre Froide.

-

Une composante océanique : Le cœur et le joyau de la dissuasion. Constituée de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), cette force est la garantie ultime de la capacité de riposte. Le premier, Le Redoutable, fut lancé en 1967. Aujourd’hui, la France maintient en permanence au moins un SNLE en patrouille dans les profondeurs des océans, indétectable et prêt à frapper à tout moment.

Le programme a évolué avec son temps. Les essais nucléaires, d’abord atmosphériques en Algérie puis souterrains dans les atolls de Mururoa et Fangataufa en Polynésie française, ont suscité de vives controverses internationales, notamment l’affaire du Rainbow Warrior en 1985. En 1996, le président Jacques Chirac ordonna une dernière campagne de tirs avant de décréter un moratoire définitif et de signer le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. Depuis, la fiabilité de l’arsenal est assurée par des programmes de simulation complexes.

Aujourd’hui, la dissuasion française repose sur deux composantes : la force océanique stratégique (FOST) et les forces aériennes stratégiques (FAS). Elle fait l’objet d’une modernisation constante et extrêmement coûteuse pour rester à la pointe de la technologie, avec le développement de nouveaux missiles (le M51) et d’une nouvelle génération de sous-marins (SNLE 3G).

Malgré son coût colossal (plusieurs milliards d’euros par an) et les débats qu’il suscite, le consensus politique autour de la dissuasion nucléaire reste quasi-unanime en France. Elle est perçue comme la garantie ultime de la sécurité du pays face aux menaces majeures, l’assurance de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et, surtout, le fondement de son indépendance stratégique dans un monde imprévisible.