Kinshasa/Brazzaville – Les deux Congo : une histoire de richesse, de souffrance et de résilience

Kinshasa/Brazzaville – Aujourd’hui, lorsqu’on parle du Congo, peu de gens réalisent qu’il s’agit de deux États souverains et d’une vaste région dont l’histoire est aussi riche que sa terre et aussi douloureuse que les cicatrices sur le corps de ses habitants. L’histoire du Congo est celle d’empires puissants, d’une immense richesse naturelle et, en même temps, d’une inimaginable cupidité et cruauté humaine. C’est la chronique d’une terre qui est devenue le cœur des ténèbres du colonialisme et qui lutte encore aujourd’hui contre son héritage maudit.

Des racines anciennes : un royaume au cœur du continent

Bien avant l’arrivée des Européens, le bassin du Congo était le foyer de sociétés développées. Les habitants originels étaient les Pygmées, des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans les forêts profondes. Un changement majeur a été apporté par la grande migration bantoue, qui, il y a environ deux mille ans, a introduit l’agriculture, le travail du fer et de nouvelles formes d’organisation sociale dans la région.

Sur cette base, plusieurs États puissants ont émergé. Le plus important fut sans aucun doute le Royaume du Kongo, fondé au XIVe siècle à l’embouchure du fleuve Congo. Cet empire centralisé, doté d’une administration élaborée, d’une monnaie (des coquillages appelés nzimbu) et d’un système politique sophistiqué, commerçait activement avec ses voisins. C’est avec ce puissant royaume que les premiers navigateurs européens, les Portugais, sont entrés en contact à la fin du XVe siècle.

Le pacte diabolique et l’ère de l’esclavage

Les premiers contacts entre le Royaume du Kongo et le Portugal étaient fondés sur le respect mutuel. Le roi congolais Nzinga a Nkuwu a accepté le christianisme et a établi des relations diplomatiques. Cependant, il est vite apparu que l’intérêt principal des Européens était ailleurs. Avec le développement des plantations dans le Nouveau Monde, une demande insatiable de main-d’œuvre bon marché a surgi.

Le commerce d’êtres humains a progressivement bouleversé toute la société. Les Européens fournissaient des armes et des produits de luxe aux souverains africains, qui, en retour, menaient des guerres contre les tribus voisines pour capturer des prisonniers à vendre comme esclaves. En quelques siècles, des millions de personnes ont été enlevées du bassin du Congo, ce qui a entraîné un effondrement démographique, un chaos politique et la disparition des royaumes autrefois fiers.

L’enfer privé de Léopold : l’État indépendant du Congo

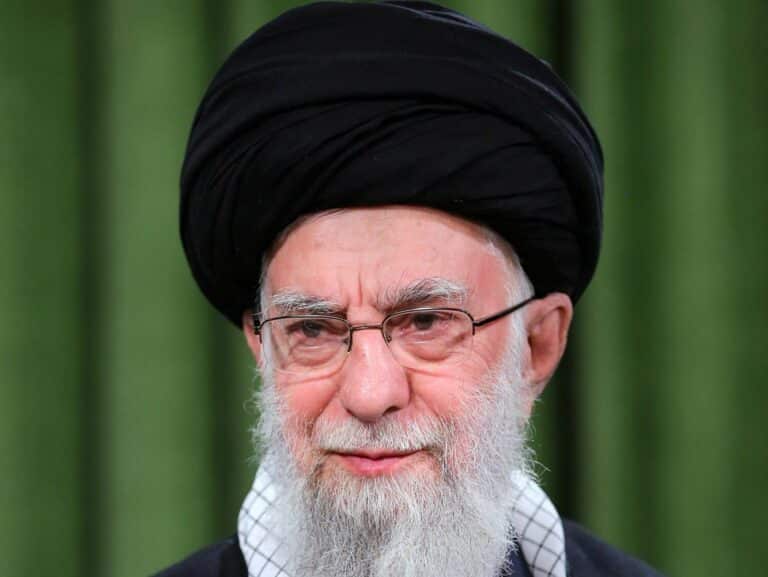

Le chapitre le plus sombre de l’histoire congolaise a commencé dans la seconde moitié du XIXe siècle avec le roi belge Léopold II. Ce monarque ambitieux et sans scrupules désirait sa propre colonie. Sous prétexte d’une mission humanitaire et scientifique, il a convaincu les puissances mondiales lors de la Conférence de Berlin en 1885 de lui confier l’administration personnelle d’un vaste territoire au cœur de l’Afrique : « l’État indépendant du Congo ».

La réalité était l’exact opposé du nom. Léopold a transformé le Congo en son fief privé, un gigantesque camp de travail dont le seul but était de générer un profit maximal de l’exploitation du caoutchouc et de l’ivoire. Il a mis en place un système de quotas brutaux que les villages locaux devaient respecter. Pour les faire appliquer, il a utilisé son armée privée, la Force Publique, qui n’hésitait devant rien. La torture, l’incendie de villages et les massacres de masse étaient monnaie courante. Les mains coupées sont devenues le symbole de cette terreur – une punition pour ceux qui ne remplissaient pas leur quota, ou une preuve pour les soldats qu’ils n’avaient pas gaspillé leurs munitions. On estime que 10 millions de Congolais sont morts sous le règne de Léopold, ce qui représentait près de la moitié de la population.

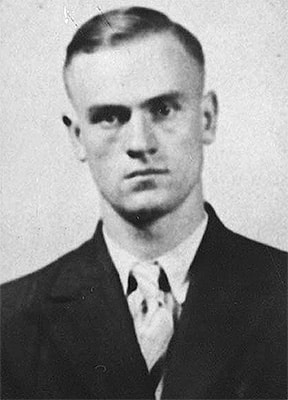

Les horreurs du régime de Léopold ont finalement été révélées au public grâce au travail de quelques individus courageux, tels que le journaliste Edmund Dene Morel et le diplomate Roger Casement. La pression internationale a forcé Léopold II à céder la colonie à l’État belge en 1908.

Le Congo belge et la division

Sous l’administration belge, la situation s’est légèrement améliorée, les pires massacres ont cessé. Cependant, il s’agissait toujours d’une colonie d’exploitation typique. La Belgique a investi dans les infrastructures (chemins de fer, mines), mais uniquement dans le but d’exporter plus efficacement les richesses minérales – cuivre, diamants, or et uranium (c’est de l’uranium congolais que provenaient les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki). Les Congolais n’avaient aucun droit politique et l’éducation était limitée à un niveau de base pour empêcher l’émergence d’une élite éduquée qui pourrait aspirer à l’indépendance.

Alors que la Belgique contrôlait un vaste territoire au sud du fleuve Congo, la rive nord était occupée par la France. Cela a conduit à une division historique qui persiste encore aujourd’hui. Deux colonies ont été créées : le Congo belge (future République démocratique du Congo) et le Congo français (future République du Congo).

Le chaos de l’indépendance et la guerre froide

Après la Seconde Guerre mondiale, une vague de décolonisation a déferlé sur l’Afrique. La Belgique, complètement non préparée, a accordé à la hâte l’indépendance au Congo en 1960. Le pays est immédiatement tombé dans le chaos. L’armée s’est mutinée, la province la plus riche, le Katanga, a déclaré sa sécession avec le soutien belge, et le premier ministre démocratiquement élu, Patrice Lumumba, a été renversé et assassiné après quelques mois avec le soutien silencieux de la CIA et de la Belgique, qui craignaient son rapprochement avec l’Union soviétique.

Ce chaos a été exploité par le colonel Joseph-Désiré Mobutu, qui a pris le pouvoir en 1965 et a instauré l’une des dictatures les plus longues et les plus corrompues de l’histoire africaine. Il a renommé le pays en Zaïre, lui-même en Mobutu Sese Seko, et a mis en place un régime de kleptocratie, où lui et son élite pillaient systématiquement les caisses de l’État. Pendant la guerre froide, il a été soutenu par l’Occident en tant qu’allié fiable contre le communisme.

La situation actuelle : la malédiction de la richesse minérale

Le règne de Mobutu a pris fin en 1997, mais cela n’a pas apporté la paix. Sa chute a déclenché deux guerres dévastatrices, souvent appelées « la guerre mondiale africaine », qui ont impliqué neuf pays africains et des dizaines de groupes armés. Le motif principal était à nouveau la lutte pour le contrôle des immenses richesses minérales du pays. Ces conflits ont fait plus de cinq millions de victimes, principalement à cause de la famine et des maladies.

La République démocratique du Congo (l’ancien Zaïre, capitale Kinshasa) est aujourd’hui l’un des pays les plus pauvres du monde, bien que son sol cache des minéraux d’une valeur de plusieurs billions de dollars. L’est du pays est toujours déstabilisé par des dizaines de groupes armés qui se battent pour le contrôle des mines d’or, de diamants, et surtout de coltan et de cobalt – des matières premières clés pour la fabrication de téléphones portables et de batteries de voitures électriques. La situation politique est instable, la corruption est omniprésente et des millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire.

La République du Congo (l’ancien Congo français, capitale Brazzaville) est plus petite, plus stable et plus riche grâce à ses réserves de pétrole. Cependant, elle a également connu une période de guerres civiles.

L’histoire du Congo est donc un amer memento. C’est l’histoire d’un pays au potentiel infini qui a été systématiquement détruit par des forces externes et internes. Du commerce d’esclaves à la terreur de Léopold, en passant par la lutte actuelle pour les matières premières stratégiques, il semble que la richesse de ce pays soit aussi sa plus grande malédiction. Le seul espoir réside dans l’incroyable résilience du peuple congolais, qui, malgré tout, ne cesse de se battre pour un avenir meilleur.