Buenos Aires – D’une terre promise pour des millions d’immigrants européens, à l’arsenal du monde et au „Paris de l’Amérique du Sud“, en passant par un laboratoire de populisme politique, le théâtre d’une dictature militaire brutale et un pays frappé par des effondrements économiques cycliques. L’histoire de l’Argentine est une chronique fascinante et tragique d’une nation qui, comme peu d’autres, a connu les sommets d’une richesse éblouissante et les profondeurs d’une pauvreté désespérée. C’est l’histoire d’un potentiel immense qui se heurte constamment aux fantômes de son propre passé.

Chapitre I : Naissance du chaos (1810-1880)

Au début du 19e siècle, l’Argentine, alors partie de la Vice-royauté espagnole du Río de la Plata, n’était qu’une périphérie coloniale négligée. Son nom, dérivé du latin argentum (argent), était plus un vœu pieux qu’une réalité. La véritable richesse de l’empire se trouvait dans les montagnes du Pérou et de la Bolivie. Le tournant est venu avec les guerres napoléoniennes en Europe, qui ont affaibli le pouvoir de la couronne espagnole.

Le 25 mai 1810, inspirés par les événements en Europe et par le désir d’autonomie, les citoyens de Buenos Aires renversent le vice-roi espagnol et établissent le premier gouvernement local. Cette journée, connue sous le nom de Révolution de mai, a marqué le début d’une longue et sanglante guerre d’indépendance. Son héros fut le général José de San Martín, un stratège de génie dont la légendaire traversée des Andes a libéré non seulement l’Argentine, mais aussi le Chili et le Pérou. L’indépendance fut formellement proclamée le 9 juillet 1816 à Tucumán.

Cependant, la liberté ne rime pas avec la paix. S’ensuivirent des décennies de guerres civiles brutales entre deux factions : les unitarios, qui prônaient un gouvernement centralisé depuis Buenos Aires, et les federales, qui défendaient l’autonomie des provinces sous la direction de chefs locaux, les caudillos. Cette période de chaos et de violence ne fut unifiée que par la main de fer du gouverneur de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, un personnage controversé qui a gouverné le pays comme un dictateur, mais qui a aussi posé les bases de son unité future. Après sa chute, la Constitution qui a créé la République argentine moderne a finalement été adoptée en 1853. Le chemin vers la prospérité était ouvert.

Chapitre II : L’âge d’or (1880-1930)

À la fin du 19e siècle, l’Argentine s’est transformée en l’un des pays les plus riches du monde. Grâce aux fertiles plaines de la Pampa, à l’invention des navires frigorifiques et à l’afflux massif de capitaux britanniques, elle est devenue une puissance agricole mondiale, „l’arsenal du monde“. La viande bovine et le blé argentins inondent les marchés européens, et une richesse immense afflue dans le pays.

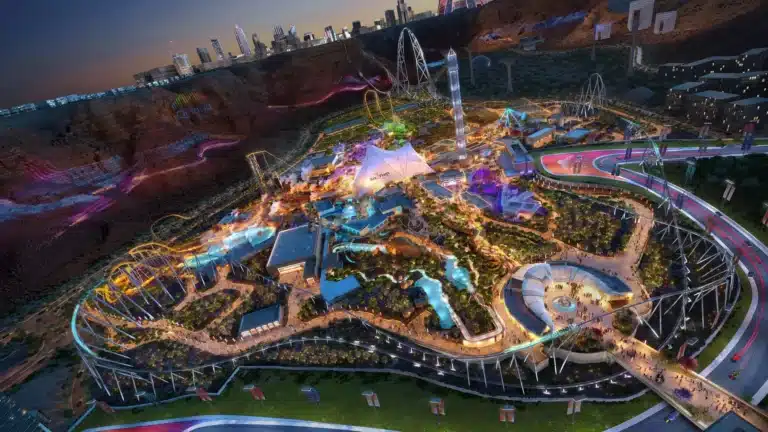

Cette époque a été marquée par une immigration massive. Entre 1880 et 1914, près de six millions d’Européens, principalement des Italiens et des Espagnols, sont arrivés en Argentine. Ces immigrants ont façonné la culture, la cuisine et l’identité nationale argentines. Buenos Aires est devenue une métropole cosmopolite, le somptueux „Paris de l’Amérique du Sud“, rempli de grands boulevards, de palais opulents et de théâtres majestueux, comme le célèbre Teatro Colón. En 1913, le PIB par habitant de l’Argentine était supérieur à celui de la France ou de l’Allemagne, et le pays figurait parmi les dix plus riches de la planète. Politiquement, l’oligarchie conservatrice des grands propriétaires fonciers gouvernait, mais la classe moyenne montante a progressivement obtenu des droits politiques, y compris le suffrage universel pour les hommes en 1912. Le rêve argentin semblait sans limite.

Chapitre III : L’entrée de Perón et un siècle de tempêtes (1930-1983)

La Grande Dépression de 1930 a porté un coup dur au modèle argentin. La chute des prix des matières premières et l’instabilité politique ont conduit au premier de nombreux coups d’État militaires qui allaient affliger le pays pendant les cinquante années suivantes. Ce putsch a mis fin à l’ère de la démocratie libérale et a déclenché un cycle de chaos politique.

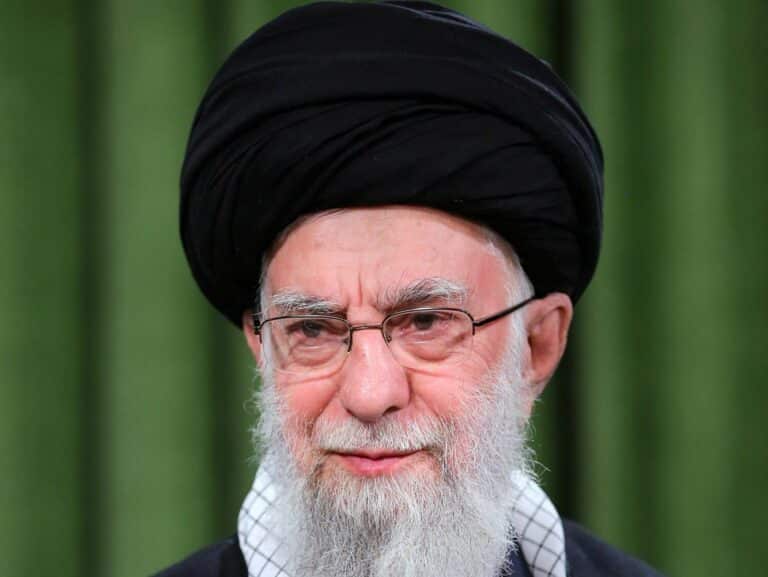

De ce chaos est né un phénomène qui a défini l’Argentine moderne : le péronisme. Au milieu des années 1940, un colonel charismatique, Juan Domingo Perón, est apparu sur la scène. En tant que ministre du Travail, il a acquis une immense popularité auprès de la classe ouvrière pauvre, les descamisados („les sans-chemises“), grâce à des réformes sociales sans précédent et au renforcement des syndicats. Aux côtés de son épouse tout aussi charismatique, Eva „Evita“ Perón, qui est devenue une icône et une chef spirituelle de la nation, il a été élu président par une victoire écrasante en 1946.

Le péronisme était une idéologie complexe – un mélange de nationalisme, de justice sociale et d’autoritarisme. Perón a nationalisé des industries clés, a massivement investi dans les programmes sociaux et a renforcé le rôle de l’État dans l’économie. En même temps, il a réprimé l’opposition et a construit un culte de la personnalité. Après la mort d’Evita en 1952 et la détérioration de la situation économique, il a été renversé par un coup d’État militaire en 1955 et contraint à l’exil.

Les décennies suivantes ont été marquées par une lutte incessante entre l’armée, qui tentait d’éradiquer le péronisme, et ses partisans toujours loyaux. Les faibles gouvernements civils et les juntes militaires se succédaient. Ce cycle a culminé en 1976, lorsque la dictature militaire la plus brutale de l’histoire du pays a pris le pouvoir. La junte dirigée par le général Jorge Videla a lancé la „Guerre sale“ (Guerra Sucia), une campagne systématique de terreur contre les militants de gauche, les étudiants, les intellectuels et toute personne considérée comme un ennemi du régime. En sept ans, jusqu’à 30 000 personnes ont été enlevées, torturées et assassinées, devenant connues sous le nom de desaparecidos (disparus). Les Mères de la Plaza de Mayo, qui se réunissaient chaque semaine dans le centre de Buenos Aires pour exiger des informations sur leurs enfants disparus, sont devenues un symbole de résistance.

En 1982, dans une tentative désespérée de détourner l’attention de l’effondrement économique et de gagner le soutien du public, la junte affaiblie a envahi les îles Malouines (connues en Argentine sous le nom de Malvinas), contrôlées par les Britanniques. La défaite rapide et écrasante dans la guerre qui a suivi a marqué la fin de la dictature et, en 1983, des élections libres ont finalement eu lieu en Argentine.

Chapitre IV : Démocratie fragile et gouffres économiques (1983-aujourd’hui)

Le retour à la démocratie a été douloureux. Le nouveau gouvernement a dû faire face à l’héritage de la dictature, juger les coupables et, en même temps, lutter contre une hyperinflation qui, à la fin des années 1980, atteignait des milliers de pour cent.

Les années 1990 ont apporté un virage radical sous la direction du président péroniste Carlos Menem. Il a mis en œuvre des réformes néolibérales, une privatisation massive et a fixé le taux de change du peso argentin à 1 pour 1 avec le dollar américain. Au début, cette politique a maîtrisé l’inflation et a apporté un sentiment de stabilité et une fièvre de consommation. Cependant, elle a été financée par une énorme dette étrangère et une inégalité sociale croissante.

Ce modèle s’est effondré en 2001 dans l’une des pires crises économiques de l’histoire moderne. L’État a fait défaut sur sa dette, le gouvernement a gelé les comptes bancaires (corralito), ce qui a provoqué des manifestations de rue massives, et cinq présidents se sont succédés au palais présidentiel en deux semaines. Des millions de personnes issues de la nouvelle classe moyenne sont tombées dans la pauvreté du jour au lendemain.

Des cendres de la crise est née une nouvelle dynastie politique : Néstor Kirchner et son épouse Cristina Fernández de Kirchner, qui ont gouverné le pays de 2003 à 2015. Leur modèle de gauche, basé sur les interventions de l’État et les programmes sociaux, a profité du boom mondial des prix des matières premières. L’Argentine a connu une période de forte croissance, mais au prix d’une forte inflation, d’une polarisation politique et de scandales de corruption.

Depuis lors, l’Argentine est prise dans un cercle vicieux. Les tentatives de réformes axées sur le marché sous le président Macri ont échoué, et le pays est retombé dans une crise de la dette et une récession. Aujourd’hui, plus de deux cents ans après sa déclaration d’indépendance, l’Argentine est à nouveau à la croisée des chemins. Elle est confrontée à une inflation à trois chiffres, à une pauvreté omniprésente et à une profonde frustration politique qui a porté au pouvoir des politiciens radicaux et imprévisibles.

L’histoire de l’Argentine reste ainsi une saga douce-amère. C’est un pays doté d’une immense richesse naturelle, de gens talentueux et d’une culture vibrante, du tango aux stars mondiales du football. Pourtant, il semble condamné à répéter les erreurs de son passé. Son avenir, comme de nombreux chapitres de son histoire, reste incertain – plein de promesses, mais aussi de la menace d’une nouvelle chute douloureuse.