L’aube de la normalisation : l’invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968

Prague – Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, la Tchécoslovaquie a été plongée dans l’obscurité. Les troupes de cinq pays du Pacte de Varsovie, menées par l’Union soviétique, ont franchi les frontières de l’État souverain pour mettre fin par la force à l’audacieuse tentative de réforme du système communiste, connue sous le nom de Printemps de Prague. Cet acte d’agression a non seulement anéanti les espoirs de toute une nation de vivre une vie plus libre, mais a également plongé le pays, pendant plus de vingt ans, dans la période dite de la normalisation – une ère de purges politiques, de censure et de surveillance omniprésente de Moscou.

Les événements qui ont abouti à l’occupation d’août avaient leurs racines profondes dans les années 1960. Le mécontentement grandissait en Tchécoslovaquie à l’égard du régime dogmatique et répressif, incarné par le président et premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque (PCT), Antonín Novotný. La société, en particulier les intellectuels et les artistes, appelait à un assouplissement et à la démocratisation. Le système économique inefficace et planifié de manière centralisée, qui accusait un retard visible par rapport à l’Occident, était également critiqué.

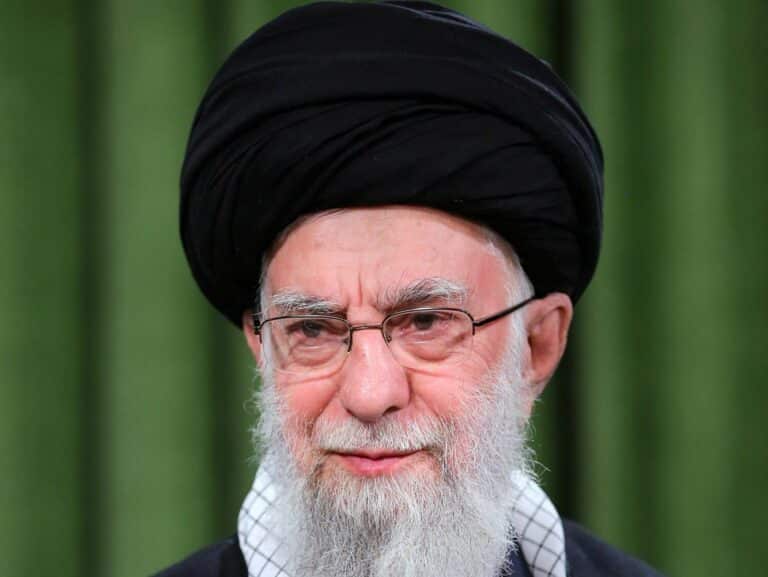

Le tournant est survenu en janvier 1968, lorsque Alexander Dubček, un représentant de l’aile réformatrice du parti, a été élu à la tête du PCT. Son nom est devenu un symbole d’espoir de changement. La nouvelle direction du PCT a présenté un ambitieux « Programme d’action » dont l’objectif était de construire un « socialisme à visage humain ». Ce programme prévoyait un assouplissement de la censure, la liberté de réunion, la réhabilitation des prisonniers politiques des années 1950 et l’introduction d’éléments de l’économie de marché.

Pour la société tchécoslovaque, c’était une bouffée d’air frais. Les médias ont commencé à informer et à critiquer librement, de nouvelles organisations politiques et sociales ont vu le jour, comme le Club des non-partisans engagés (KAN) ou le K 231. La scène culturelle a connu un épanouissement sans précédent. Après des années de peur et d’oppression, les gens ont recommencé à s’intéresser activement aux affaires publiques.

Les craintes soviétiques et la doctrine Brejnev

Cependant, ce processus de réforme a été suivi avec un mécontentement croissant par la direction de l’Union soviétique, dirigée par Léonid Brejnev. La démocratisation en Tchécoslovaquie était perçue comme un dangereux précédent qui pourrait menacer la stabilité de tout le bloc de l’Est. L’Union soviétique craignait que la Tchécoslovaquie ne s’éloigne du socialisme et ne sorte de sa sphère d’influence.

Moscou et ses satellites les plus fidèles – notamment la RDA et la Pologne – ont exercé une pression de plus en plus forte sur la direction de Dubček pour qu’elle arrête les réformes. Une série de négociations infructueuses a eu lieu, au cours desquelles les représentants tchécoslovaques ont tenté de convaincre leurs homologues soviétiques de leur loyauté envers le Pacte de Varsovie. Cependant, la direction soviétique ne faisait pas confiance aux réformes. Dès le printemps 1968, les préparatifs d’une intervention militaire, sous le nom de code « Opération Danube », ont commencé.

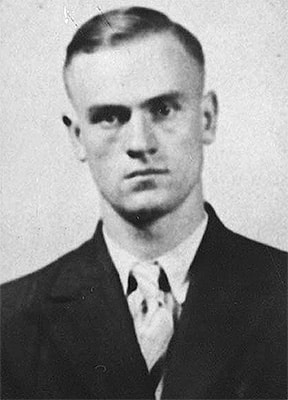

L’intervention a finalement été justifiée par la soi-disant doctrine Brejnev, qui revendiquait le droit de l’Union soviétique d’intervenir dans n’importe quel pays du bloc de l’Est si le socialisme y était menacé. Le dernier déclencheur a été la « lettre d’invitation » envoyée à Brejnev par un groupe de communistes tchécoslovaques conservateurs, tels que Vasil Biľak et Alois Indra. Dans la lettre, ils demandaient une « aide fraternelle » contre une supposée « contre-révolution ».

Les conséquences de l’occupation : espoirs brisés et ère de normalisation

Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, environ un demi-million de soldats et des milliers de chars ont envahi le territoire tchécoslovaque. Les armées de l’URSS, de la Pologne, de la Hongrie, de la Bulgarie et de la RDA ont participé à l’invasion. L’armée tchécoslovaque, sur ordre, n’a pas opposé de résistance. La présidence du Comité central du PCT a condamné l’invasion et a appelé les citoyens au calme.

Une résistance spontanée et non violente de la population a suivi. Les gens ont discuté avec les soldats, ont changé les panneaux de direction pour désorienter les unités qui avançaient, et la radio a courageusement continué à émettre librement. Au cours des premiers jours et semaines de l’occupation, plus de 100 citoyens tchécoslovaques ont perdu la vie.

Dubček et d’autres politiciens réformateurs ont été arrêtés et emmenés à Moscou. Là, sous la contrainte, ils ont été forcés de signer le soi-disant Protocole de Moscou, qui a légalisé de facto la présence militaire et a signifié la fin des réformes. Le seul à avoir refusé de signer fut František Kriegel.

L’occupation d’août a plongé la Tchécoslovaquie dans une période de vingt ans de normalisation. Alexander Dubček a été progressivement démis de toutes ses fonctions et, en avril 1969, Gustáv Husák, qui est devenu le symbole de l’obéissance à Moscou, a pris la tête du PCT.

Des purges politiques massives ont suivi au sein du parti communiste, de l’armée, des forces de sécurité et dans la vie publique. Des centaines de milliers de personnes ont été licenciées, et leurs enfants n’ont pas été autorisés à faire des études. Une censure stricte a été rétablie, les organisations indépendantes ont été dissoutes et la société est tombée dans l’apathie et la résignation. De nombreuses personnes talentueuses, y compris des artistes et des scientifiques, ont choisi l’émigration. Les troupes soviétiques sont restées sur le territoire tchécoslovaque « temporairement » jusqu’en 1991.

L’occupation de la Tchécoslovaquie en août 1968 a été un tournant tragique dans l’histoire moderne du pays. Elle a anéanti les espoirs d’une société plus libre et plus démocratique et a consolidé, pendant de longues décennies, la domination soviétique sur l’Europe centrale. Le rêve d’un « socialisme à visage humain » a été brutalement réprimé et remplacé par la réalité grise du régime de normalisation.