MOSCOU – Le 25 décembre 1991, dans le crépuscule glacial de Moscou, le monde a retenu son souffle. Mikhaïl Gorbatchev, président d’un pays qui n’existait pratiquement plus, s’adressa à ses concitoyens et au monde entier. « Je cesse mes fonctions de président de l’URSS », déclara-t-il, la voix empreinte de gravité. Quelques minutes plus tard, dans un geste funeste, le drapeau tricolore de la Russie prérévolutionnaire était hissé sur le Kremlin. L’URSS, superpuissance nucléaire, rivale idéologique de l’Ouest et empire s’étendant sur onze fuseaux horaires, avait cessé d’exister.

Comment un colosse aussi redoutable a-t-il pu s’effondrer avec une telle rapidité ? L’histoire de cette chute est inextricablement liée à l’ascension de Mikhaïl Gorbatchev en 1985. Héritant d’un système sclérosé, miné par la stagnation économique, la corruption et une course à l’armement ruineuse, le nouveau secrétaire général du Parti communiste lança un programme de réformes audacieux, articulé autour de deux concepts clés : la perestroïka (restructuration économique) et la glasnost (transparence, ouverture).

Son objectif n’était pas de détruire le socialisme, mais de le revitaliser, de lui donner un « visage humain ». La perestroïka visait à introduire des éléments de marché pour dynamiser une économie planifiée à bout de souffle. Mais en démantelant les structures rigides sans les remplacer par un système fonctionnel, elle a surtout semé le chaos, provoquant des pénuries et une inflation galopante qui ont érodé le niveau de vie de millions de citoyens.

La glasnost, cependant, fut la véritable boîte de Pandore. En levant la chape de plomb de la censure, elle a libéré la parole. Les crimes de l’ère stalinienne furent exposés au grand jour, l’inefficacité du système critiquée ouvertement, et surtout, les aspirations nationalistes longtemps réprimées dans les quinze républiques de l’Union ont refait surface avec une force explosive.

Les premières fissures apparurent non pas au cœur de l’empire, mais à sa périphérie. En 1989, la décision de Gorbatchev de ne pas intervenir militairement pour sauver les régimes communistes d’Europe de l’Est – la fameuse « doctrine Sinatra », où chaque pays pouvait suivre sa propre voie – a conduit à la chute du mur de Berlin. Cet événement spectaculaire a envoyé un message clair aux républiques soviétiques : Moscou n’avait plus la volonté, ni peut-être les moyens, de maintenir l’empire par la force.

Les républiques baltes – l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, annexées de force en 1940 – furent les premières à tester les limites de cette nouvelle liberté. En mars 1990, la Lituanie déclara son indépendance. La tentative de répression par les chars soviétiques à Vilnius en janvier 1991, qui fit plusieurs morts, se retourna contre le Kremlin. L’usage de la force a discrédité Gorbatchev et a galvanisé la volonté d’indépendance à travers toute l’Union.

Pendant ce temps, une autre force politique émergeait : Boris Eltsine. Populiste et charismatique, il se fit le champion de la souveraineté de la Russie, la plus grande des républiques. Élu président de la Fédération de Russie en juin 1991 lors des premières élections démocratiques du pays, il devint le rival direct de Gorbatchev, incarnant une alternative de pouvoir au centre soviétique affaibli.

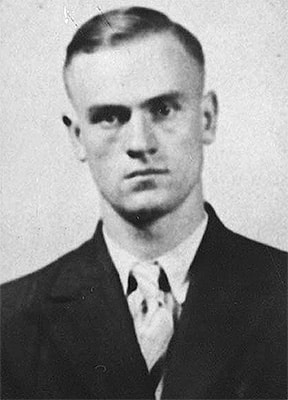

Le coup de grâce fut porté en août 1991. Alors que Gorbatchev s’apprêtait à signer un nouveau traité d’union accordant une large autonomie aux républiques, des communistes de la ligne dure organisèrent un coup d’État pour restaurer l’ordre ancien. Le putsch fut un échec lamentable, notamment grâce à la résistance menée par Boris Eltsine, dont l’image, juché sur un char devant le parlement russe à Moscou, est devenue l’icône de la fin du communisme.

Le coup d’État a eu l’effet inverse de celui escompté : il a anéanti l’autorité de Gorbatchev et accéléré la désintégration. À son retour de captivité en Crimée, il retrouva un pays qu’il ne contrôlait plus. Les républiques, l’Ukraine en tête, déclarèrent leur indépendance les unes après les autres.

L’acte final se joua le 8 décembre 1991. Dans une datcha isolée dans la forêt de Belovejskaïa Pouchtcha, en Biélorussie, les dirigeants de la Russie (Boris Eltsine), de l’Ukraine (Leonid Kravtchouk) et de la Biélorussie (Stanislav Chouchkevitch) signèrent un accord constatant que « l’URSS, en tant que sujet de droit international et réalité géopolitique, cesse d’exister ». Ils créèrent à sa place une vague Communauté des États Indépendants (CEI).

Le sort de l’Union Soviétique était scellé. Privé de son pays, Mikhaïl Gorbatchev n’eut d’autre choix que de démissionner. La fin de l’URSS a marqué la fin de la Guerre Froide, redessiné la carte de l’Eurasie et laissé un héritage complexe de nouvelles libertés, de chaos économique, de conflits ethniques et, en Russie, d’un sentiment d’humiliation nationale dont les répercussions se font encore sentir aujourd’hui.