L’époque actuelle, marquée par la pandémie, la crise climatique, les guerres et la polarisation politique, conduit beaucoup de gens à réfléchir à la fin du monde tel que nous le connaissons. Cependant, le concept d’« apocalypse » n’est pas nouveau. Les archives historiques et les découvertes archéologiques révèlent d’innombrables civilisations et sociétés qui ont été confrontées à des événements cataclysmiques, allant des catastrophes naturelles aux bouleversements sociaux. L’étude de ces crises passées peut nous apporter non seulement une perspective, mais aussi des leçons pratiques pour naviguer dans un présent incertain.

Un article publié dans le Smithsonian Magazine souligne que, bien que chaque « apocalypse » historique ait eu ses caractéristiques propres, il existe des schémas récurrents dans la manière dont les individus et les sociétés ont réagi aux crises. Il ne s’agit pas seulement d’histoires de destruction, mais souvent aussi de résilience, d’innovation et de transformation inattendues.

Les effondrements ne sont pas soudains, mais progressifs

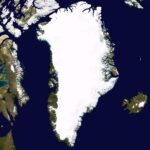

L’une des conclusions clés est que les effondrements de civilisations, comme ceux des empires maya ou romain, n’ont pas été des événements soudains, mais plutôt des processus à long terme qui ont duré des décennies, voire des siècles. Ces processus ont souvent été alimentés par une combinaison de facteurs, notamment les changements climatiques (sécheresses, inondations), l’épuisement des ressources, les conflits sociaux et politiques internes, les épidémies et les pressions extérieures. Il semble essentiel de reconnaître ces changements progressifs et d’y réagir à temps pour éviter un effondrement total.

Les historiens et les archéologues soulignent que les sociétés qui ont su s’adapter avec souplesse à l’évolution des conditions avaient plus de chances de survivre, même si c’était sous une forme modifiée. Par exemple, certaines communautés mayas se sont adaptées à de nouvelles formes de vie plus décentralisées après avoir quitté les grandes villes.

Le rôle des récits et des idéologies

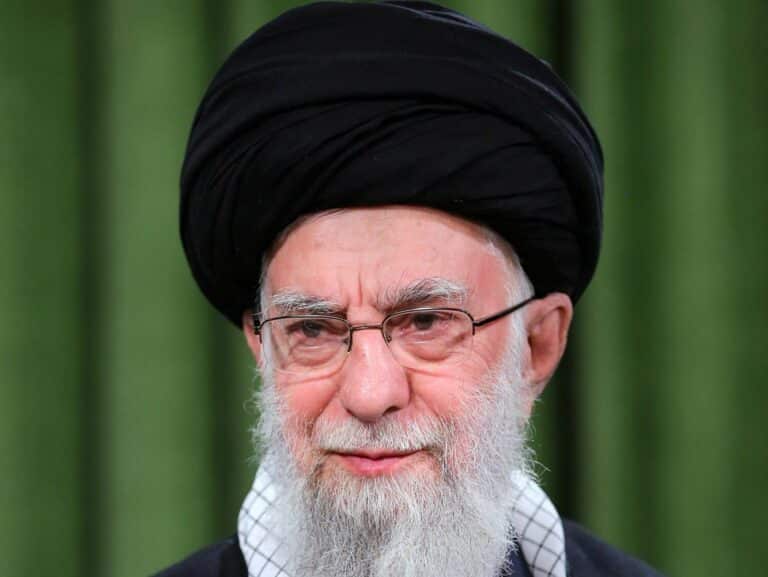

En période de crise, les récits et les idéologies jouent un rôle important. Les gens cherchent à donner un sens au chaos, ce qui peut conduire à l’émergence de nouveaux mouvements religieux, d’idéologies politiques ou de prophéties sur la fin du monde. Ces récits peuvent soit mobiliser la société pour qu’elle agisse et coopère, soit, au contraire, aggraver les divisions et conduire à la recherche de boucs émissaires.

On peut citer comme exemple la peste noire qui a frappé l’Europe au XIVe siècle, qui a non seulement réduit considérablement la population, mais a également entraîné de profonds changements sociaux et religieux, notamment la remise en question de l’autorité de l’Église et l’émergence de nouvelles structures sociales. Les réactions à la pandémie de peste de l’époque ont révélé à la fois le meilleur (le dévouement, la recherche d’explications scientifiques) et le pire (les pogroms, la propagation de fausses informations) de la nature humaine.

L’adaptation et l’innovation comme clés de la survie

L’histoire regorge d’exemples où les crises ont conduit à des innovations et à des adaptations. La pénurie de ressources a pu stimuler le développement de nouvelles technologies ou de nouvelles pratiques agricoles. Les bouleversements sociaux ont pu conduire à une remise en question des structures de pouvoir existantes et à l’émergence de systèmes plus justes.

Par exemple, après la chute de l’Empire romain d’Occident, la culture et les connaissances n’ont pas été complètement effacées. Au contraire, les textes anciens ont été conservés dans les monastères et de nouvelles entités politiques et culturelles se sont progressivement formées, s’inspirant de l’héritage romain tout en s’adaptant aux nouvelles conditions.

Leçons pour le présent

Que pouvons-nous donc retenir de ces « apocalypses » historiques pour relever les défis actuels ?

Diversification et décentralisation : les sociétés qui dépendent d’une seule source (nourriture, énergie, revenus) ou dont le pouvoir est très centralisé sont généralement plus vulnérables. Les systèmes diversifiés et décentralisés peuvent être plus résistants aux chocs.

Importance de la cohésion sociale et de la coopération : les sociétés où il existe une forte cohésion sociale, une grande confiance et une capacité à coopérer sont mieux à même de faire face aux crises. À l’inverse, les sociétés divisées et polarisées sont plus susceptibles de s’effondrer.

Reconnaissance et adaptation précoces : ignorer les signaux d’alerte et être incapable de s’adapter à des conditions changeantes (climatiques, environnementales, sociales) peut avoir des conséquences fatales.

Tirer les leçons du passé : bien que chaque crise soit unique, l’étude des effondrements et des périodes de transformation passés peut nous aider à identifier les facteurs de risque et les stratégies éprouvées pour survivre et se relever.

La résilience humaine : malgré de nombreuses catastrophes, l’humanité en tant qu’espèce a survécu et a su s’adapter. Ce fait peut être une source d’espoir, mais pas un prétexte à l’inaction.

L’article du Smithsonian Magazine ne présente donc pas seulement une image sombre des catastrophes passées, mais souligne plutôt la nature dynamique de l’histoire humaine, où les crises et les effondrements ont souvent ouvert la voie à de nouvelles formes d’existence et d’organisation sociale. La compréhension de ces processus est essentielle pour construire un avenir plus résilient et plus durable.