PRAHA – Ces dernières semaines, le débat public tchèque a été dominé par l’affaire du don d’un milliard de couronnes en bitcoins que le ministère de la Justice a accepté, et qui a coûté leur poste au ministre Pavel Blažek et à son adjoint. Cette affaire, qui ébranle la crédibilité du gouvernement quatre mois avant les élections, a peut-être éclipsé une autre décision, potentiellement beaucoup plus lourde de conséquences. Le Parlement a en effet approuvé, presque inaperçu, une modification de loi favorisant la construction massive de nouvelles centrales solaires et surtout éoliennes.

Pendant que des débats enflammés ont lieu sur la cryptomonnaie d’un homme d’affaires condamné, dont la valeur a grimpé à plus de 12 milliards de couronnes, et sur son sort incertain, en arrière-plan se profile la répétition d’un scénario que beaucoup qualifient de plus grand „détournement“ des finances publiques depuis la Révolution de Velours. Il s’agit du soutien aux sources d’énergie renouvelable (ENR) de 2005, qui a entraîné des prix de rachat exorbitants, en particulier pour les centrales solaires, et des coûts estimés pour les consommateurs et l’État d’environ 800 milliards de couronnes d’ici 2030. Pour cette somme, comparable au prix de quatre nouveaux réacteurs nucléaires, la République tchèque a obtenu environ 3 % de son électricité annuelle, avec une durée de vie limitée pour ces parcs solaires.

La nouvelle loi : une accélération à haut risque

La loi nouvellement approuvée, désignée sous le nom de ZOZE, est destinée à accélérer considérablement les procédures d’autorisation pour la construction de parcs éoliens et photovoltaïques. Dans les „zones d’accélération“, qui restent à être définies par le ministère de l’Environnement, les procédures ne devraient pas dépasser un an. Des critiques, comme le commentateur Daniel Kaiser du journal Echo24, qualifient ces paiements imposés par la loi des consommateurs à un seul lobby de „crime organisé en plein jour“. La nouvelle législation pourrait en effet limiter considérablement les droits des municipalités et des régions de s’opposer à la construction d’énormes éoliennes, qui se heurtent souvent à l’opposition des habitants locaux en raison du bruit, des vibrations, de la dégradation du paysage et de la dépréciation des biens immobiliers.

Cette initiative est fortement influencée par la politique de la Commission européenne, qui combine la méthode de la „carotte et du bâton“. La carotte, ce sont les subventions de quatre milliards de couronnes du Plan national de relance pour les nouvelles ENR, ce qui explique le large consensus politique lors du vote de la loi (à l’exception du parti SPD). Le bâton est la menace de refus de subventions ou de sanctions si la Tchéquie ne respecte pas son Plan national pour le climat et l’énergie. Celui-ci prévoit d’augmenter la part des ENR, en particulier solaires et éoliennes, dans le mix énergétique, passant d’environ 18 % à 30 %, bien que la Commission exige un objectif encore plus ambitieux de 33 %.

Le dilemme nucléaire

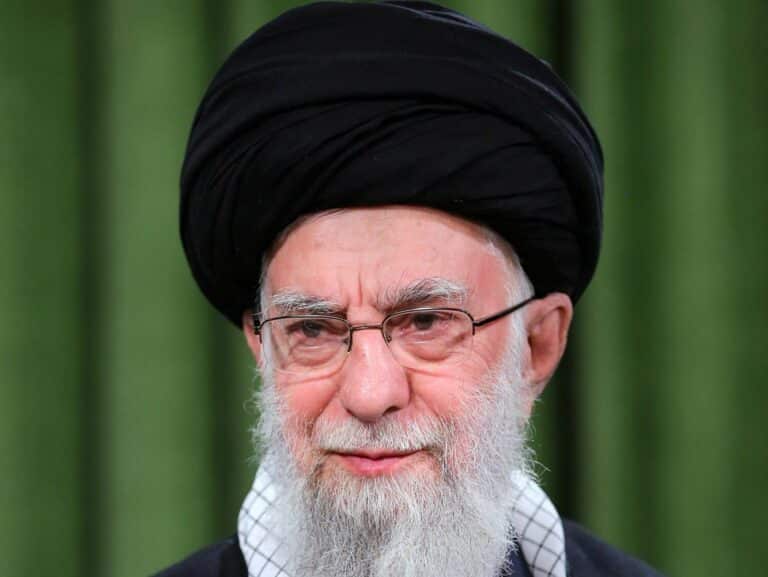

Le nœud du conflit réside dans le fait que la Commission européenne refuse toujours d’inclure pleinement l’énergie nucléaire dans le bilan des sources décarbonées. Avec ses six réacteurs, la Tchéquie aurait déjà atteint ses objectifs de décarbonation. Cette position, défendue par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, se heurte cependant à la résistance de certains politiciens européens, y compris le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, qui a laissé entendre son soutien à la reconnaissance de l’énergie nucléaire au même titre que les ENR, bien que pour des raisons principalement géopolitiques liées à l’arsenal nucléaire français.

Actuellement, la République tchèque dispose d’une capacité installée d’environ 4,5 GW en sources solaires et 0,37 GW en éoliennes. Les plans pour 2030 prévoient une augmentation à près de 12 GW pour le solaire et 1,5 GW pour l’éolien. Un tel développement nécessitera cependant d’énormes subventions d’investissement et d’exploitation, car ces sources intermittentes ne peuvent pas être rentables par elles-mêmes. Les coûts seront supportés par les consommateurs à travers l’augmentation des prix de l’électricité et des biens, financés entre autres par les quotas d’émission, dont le prix devrait encore augmenter.

Une répétition du modèle allemand ?

La voie tchèque ressemble à la „Energiewende“ allemande qui, malgré les énormes capacités installées en ENR (105 GW pour le solaire, 73 GW pour l’éolien), repose toujours sur le charbon et le gaz et est confrontée à l’instabilité du réseau et à des fluctuations de prix extrêmes, y compris de fréquents prix négatifs de l’électricité. Ces problèmes nécessitent des investissements de centaines de milliards dans les réseaux de transport et les sources de secours, ce qui rend l’ensemble du système encore plus coûteux. Des coûts similaires menacent la Tchéquie, avec en plus le risque de ne pas avoir les moyens de subventionner les prix de l’électricité pour l’industrie, contrairement à l’Allemagne.

Cependant, un espoir est apparu pour les municipalités et les ménages menacés par la construction de parcs éoliens, sous la forme d’une récente décision de la Cour suprême irlandaise. Celle-ci a ordonné l’arrêt d’une partie d’un parc éolien et a accordé aux habitants une indemnisation élevée pour les impacts négatifs du fonctionnement des turbines, y compris le bruit. Cette décision pourrait renforcer la position des citoyens qui s’opposent aux constructions d’ENR sans considération.

Alors que l’affaire du don en bitcoins fait la une des journaux, la décision sur l’avenir de l’énergie tchèque, avec des impacts potentiellement énormes sur le portefeuille des citoyens et la compétitivité de l’industrie, est passée presque inaperçue. Reste à savoir si la République tchèque a tiré les leçons des erreurs passées, ou si, sous la pression des objectifs européens et l’attrait des subventions, elle se précipite à nouveau dans une nouvelle aventure énergétique coûteuse.